ケンビブログ

現在展示中の髙島野十郎作品

2018年8月3日(金)

現在開催中のコレクション展Ⅱ「夏休み特集:アートたんけん アートたいけん」に下記の6点の髙島野十郎作品を展示しております。

髙島野十郎「山径の図」昭和50年(1975)、寄託作品

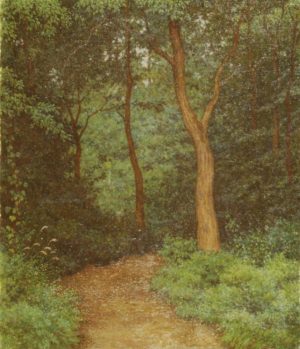

髙島野十郎「山道」昭和38年頃(c.1963)

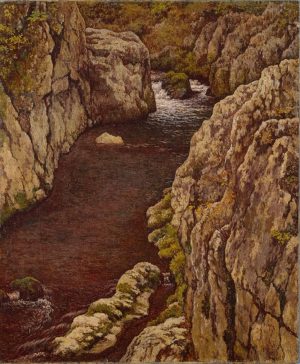

髙島野十郎「渓谷」昭和23年以降(after1948)

髙島野十郎「太陽」寄託作品

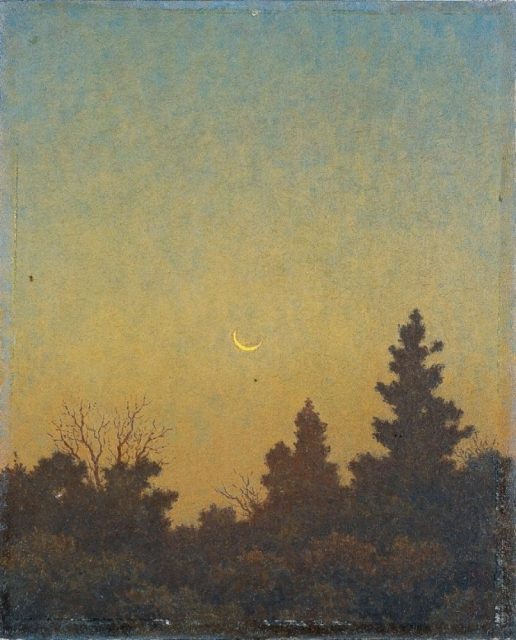

髙島野十郎「有明の月」昭和36年以降(after1961)

髙島野十郎「無題」制作年不詳

髙島野十郎特設コーナーに展示中の6点とあわせて、合計12点の作品を展示いたしております。どうぞご覧ください。

髙島野十郎「無題」

髙島野十郎「山道」

髙島野十郎「山径の図」

髙島野十郎「渓谷」

【放送日時変更】“髙島野十郎の最晩年のアトリエ” の続編が、千葉テレビで放送されます!

2018年7月11日(水)

髙島野十郎は、71歳になった昭和36年頃から、東京から千葉県柏市に転居します。直接には昭和39年の東京オリンピックに向けた都心の道路整備に起因するものでしたが、静寂な場所を求めて居を移したようです。

当時の柏は、まだまだ田畑と林が広がる長閑な場所でした。かれはこの地に建てた静かなアトリエから、精緻な写実の筆で意欲的な作品を発表しています。とくに「月」のシリーズは、柏の静かな田園から生み出されました。

野十郎は、柏の最初のアトリエを建てて10年後に、ほど近い場所にあったわら葺小屋に移ります。柏も都心の衛星市として住宅開発が進み、転居せざるを得なくなったのです。すでに81歳になっていました。

このわら葺小屋は、大きな茅葺の立派な本宅の敷地内にあり、かつては剣道場として使われていました。このわら葺小屋は画家・野十郎の最後のアトリエでした。4年後には、野田市の養護施設に移されて死を迎えます。

野十郎最後のアトリエのオーナーであった伊藤さんの貴重な茅葺の本宅は、現在も住まいとして守られています。

2018年5月には、千葉県内でも珍しくなった風格ある茅葺の本宅にスポットを当てた番組が、同じく千葉テレビにて放送されましたが、今回はその続編として、茅葺の本宅の横の粗末なわら葺小屋(現存せず)にて、人生最後の画業を送っていた野十郎を中心として紹介する番組が放映されます。

東京地域限定ではございますが、機会があればご覧ください。

【放送日時】*放送日時が変更になりましたのでご注意ください。

2018年7月23日(月) 21時30分〜21時55分の 千葉テレビ「ニュース930」内での特集

*この番組でも紹介された茅葺の本宅は、平成30年7月に「伊藤家住宅」として国登録有形文化財(建造物)として登録するよう、文部科学大臣に答申されました。

「伊藤家住宅」

1.名称 伊藤家住宅主屋、離れ、隠居屋、土蔵、牛小屋、井戸上屋

2.所在地 柏市増尾4丁目1383

3.建築年代 江戸時代後期(主屋)、明治前期(隠居屋、牛小屋、井戸上屋)、昭和前期(離れ、土蔵)

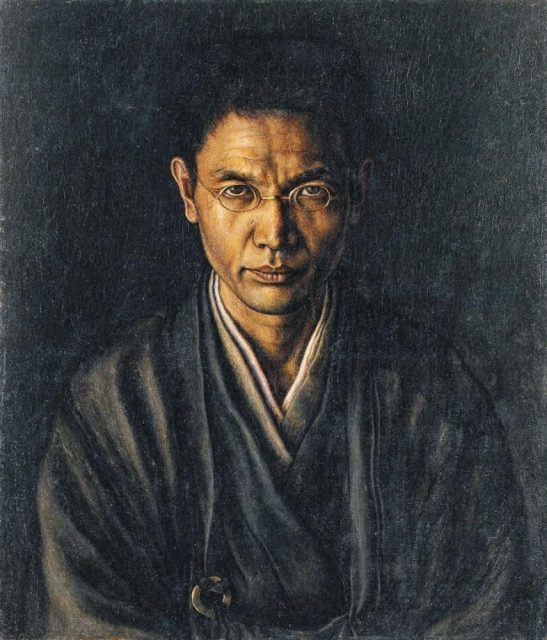

髙島野十郎「絡子をかけたる自画像」福岡県立美術館蔵

高島野十郎「睡蓮」(絶筆)

2018年6月12日(火)

「睡蓮」(すいれん) 高島野十郎

昭和50年(1975)、油彩・画布、48.6×50.0cm

野十郎は、昭和36年に千葉県柏市の人里離れた田園のなかに移って以来、各地に旅に出かけるか、アトリエにあっては晴耕雨読ならぬ晴耕雨描ともいえるような生活を送っていた。さすがに82歳を超えてからは、足腰も弱り、体調を崩す日も多くなってきた。最晩年の昭和50年頃には、絵を描くこともままならず、天井から吊した縄を頼りにしなければ起きることも困難な状態になってしまった。身体の弱った彼を心配して、福岡県黒木町に住んでいた88歳の姉・スエノが彼のアトリエを訪ねてきた。その折に彼は本作のカンバス裏面に日付とサインを入れ、同行してきた姉の娘に手渡した。いわば本作は彼の絶筆となった作品である。周囲の木立が映り込んだ水面に、睡蓮の白い花が絶妙な間合いをとって描かれている。彼の絵は概して、画面を支配する中心的な対象がはっきりしているのが常なのだが、ここではどの花も葉も、映り込んだ影さえもが等しく絵の主人公となっている。そして画面を超えて、この池全体への広がりをも感じさせる。この絵の穏やかさと広がりは、まさに絶筆と呼ぶにふさわしい画趣を備えている。姉弟の最期の語らいから5ヶ月後、野十郎は千葉県野田市の老人ホームで生涯を終えたのであった。(M.N)

*本作は、当館4階にある高島野十郎特設コーナーで展示中です(2018年6月12日~8月下旬を予定)

“髙島野十郎の最晩年のアトリエ” 千葉テレビで放送!

2018年5月17日(木)

髙島野十郎は、71歳になった昭和36年頃から、東京から千葉県柏市に転居します。直接には昭和39年の東京オリンピックに向けた都心の道路整備に起因するものでしたが、静寂な場所を求めて居を移したようです。

当時の柏は、まだまだ田畑と林が広がる長閑な場所でした。かれはこの地に建てた静かなアトリエから、精緻な写実の筆で意欲的な作品を発表しています。とくに「月」のシリーズは、柏の静かな田園から生み出されました。

野十郎は、柏の最初のアトリエを建てて10年後に、ほど近い場所にあったわら葺小屋に移ります。柏も都心の衛星都市として住宅開発が進み、転居せざるを得なくなったのです。すでに81歳になっていました。

このわら葺小屋は、大きな茅葺の立派な本宅の敷地内にあり、かつては剣道場として使われていました。このわら葺小屋は画家・野十郎の最後のアトリエでした。4年後には、野田市の養護施設に移されて死を迎えます。

野十郎最後のアトリエのオーナーであった伊藤さんの貴重な茅葺の本宅は、現在も住まいとして守られています。

このたび、千葉県内でも珍しくなった風格ある茅葺の本宅と、その横の粗末なわら葺小屋(現存せず)で人生最後の画業を送っていた野十郎を紹介する番組が放映されます。

東京地域限定ですが、機会があればご覧ください。

【放送日時】

2018年5月24日(木) 21時30分〜21時55分の

千葉テレビ「ニュース930」内での特集 *本宅の茅葺の紹介

【再放送日時】

2018年6月1日(金) 7時頃

千葉テレビ「シャキット」(6時45分~8時)内での放送

野十郎のアトリエのことは、6月の同番組で紹介されます。放映日がわかりましたら、この「野十郎通信」でお知らせしますのでどうぞお楽しみに。

髙島野十郎「有明の月」福岡県立美術館蔵

高島野十郎「霧と煙」

2018年4月3日(火)

高島野十郎「霧と煙」昭和5-8年(1930-33)、当館蔵

この当時、ヨーロッパへはシンガポールを経由してスエズ、地中海を渡ってマルセイユに上陸するか、あるいはソ連と国交を結んでからはハルピンを経由してシベリア鉄道を利用し、モスクワから入るのが一般的であったようであるが、野十郎はなぜか、アメリカ、パナマ経由で渡欧している。昭和5年(1930)1月に出港し、2月にニューヨークに到着した。イースト・リバーから両岸の眺めを描いた作品が多く伝わっており、本作と同構図の作品も何枚か描いたようだ。ちょうどマンハッタンは摩天楼の高さを競っていた頃であるが、マンハッタンの街なかを描いた作品はなく、港風景ばかりで、しかも汽船の吐き出す煙や街のスモッグに注目して、画面はどれも灰色主体である。ビジネスの街というよりも「霧と煙」に包まれた工業の街としてニューヨークやアメリカを見ていたのかもしれない。(MN)

*本作は、高島野十郎特設コーナーに展示中です(2018年3月17日~6月中旬ごろまで)。

現在展示中の高島野十郎作品

2018年4月3日(火)

現在開催中のコレクション展Ⅰ「昭和戦前期の美術―時代を映す鏡」展に、下記の7点の高島野十郎作品を展示しております。

高島野十郎「イーストリバーとウィリアムブリッジ」昭和5年(1930)

高島野十郎「秋たけなは」昭和5-8年(1930-33)

高島野十郎「セーヌ河畔」昭和5-8年(1930-33)

高島野十郎「村落の冬」昭和5-8年(1930-33)、寄託作品

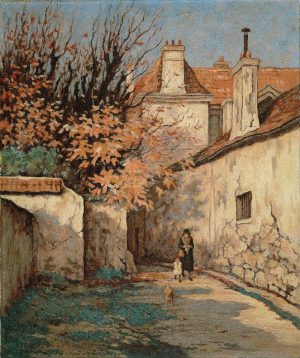

高島野十郎「パリ郊外」昭和5-8年(1930-33)、寄託作品

高島野十郎「横丁」昭和5-8年(1930-33)

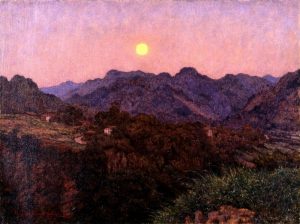

高島野十郎「山の夕月」昭和15年(1940)

ヨーロッパ留学中の作品を中心にした、優品ぞろいのラインナップとなっております。

高島野十郎特設コーナーに展示中の5点とあわせて、合計12点の作品をご覧いただけますので、ぜひともお出かけください。

高島野十郎「パリ郊外」

高島野十郎「山の夕月」

高島野十郎特設コーナー 春の展示替えのお知らせ

2018年4月3日(火)

当館4階ギャラリーにある「高島野十郎特設コーナー」の展示替えをいたしました。現在展示中の作品は下記のとおりです。(展示中~6月中旬を予定)

高島野十郎「霧と煙」昭和5-8年(1930-33)

高島野十郎「梨の花」昭和5-8年(1930-33)、寄託作品

高島野十郎「春の富士」昭和35年頃(c.1960)

高島野十郎「境内の桜」昭和30年(1955)

高島野十郎「蝋燭」、寄託作品

2018年3月17日(土)~6月10日(日)まで開催のコレクション展Ⅰ「特集・昭和戦前期の美術―時代を映す鏡」とあわせてぜひともご覧ください。

なお、コレクション展内にも7点の高島野十郎作品を展示しております。

高島野十郎「霧と煙」

高島野十郎「境内の桜」

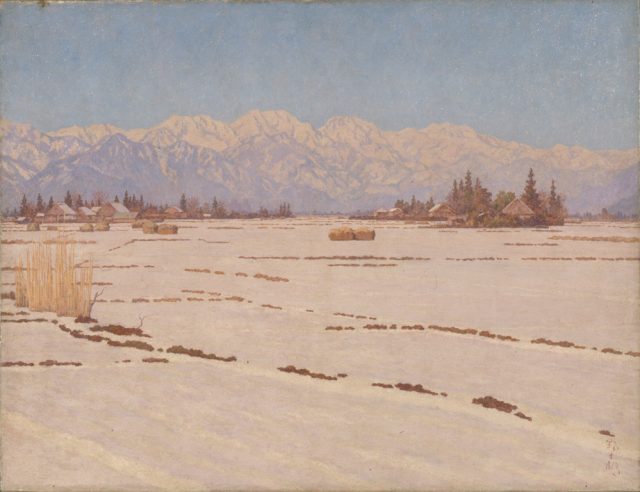

高島野十郎「雪晴れ」

2017年12月1日(金)

高島野十郎「雪晴れ」昭和33年(1958)、福岡県立美術館蔵

雪の連山を背景に、雪原となった村の景色が、すっきりと晴れ渡った空の下に広がっています。明確な取材場所はわかりませんが、本作制作の前年である昭和32年(1957)に安曇野を訪ね、また後年には雪景色を求めて松本、穂高へと赴いたという記録が残っています。信州は彼にとって好みの場所であり、本作も北アルプス山麓の風景かもしれません。山へと続く奥行き方向と、山並みや平原の横方向との、直交する二つの軸を骨格として画面は構築されていますが、斜めに走る黒土の畔が絵の方向感覚に変化を与えています。色数が少ないだけに絵が単調に陥らないよう、野十郎はどこに視点をおくか、その配慮を怠りません。

*本作は、当館4階の高島野十郎特設コーナーにて展示中です。(2017年12月1日~2018年1月末を予定)