ケンビブログ

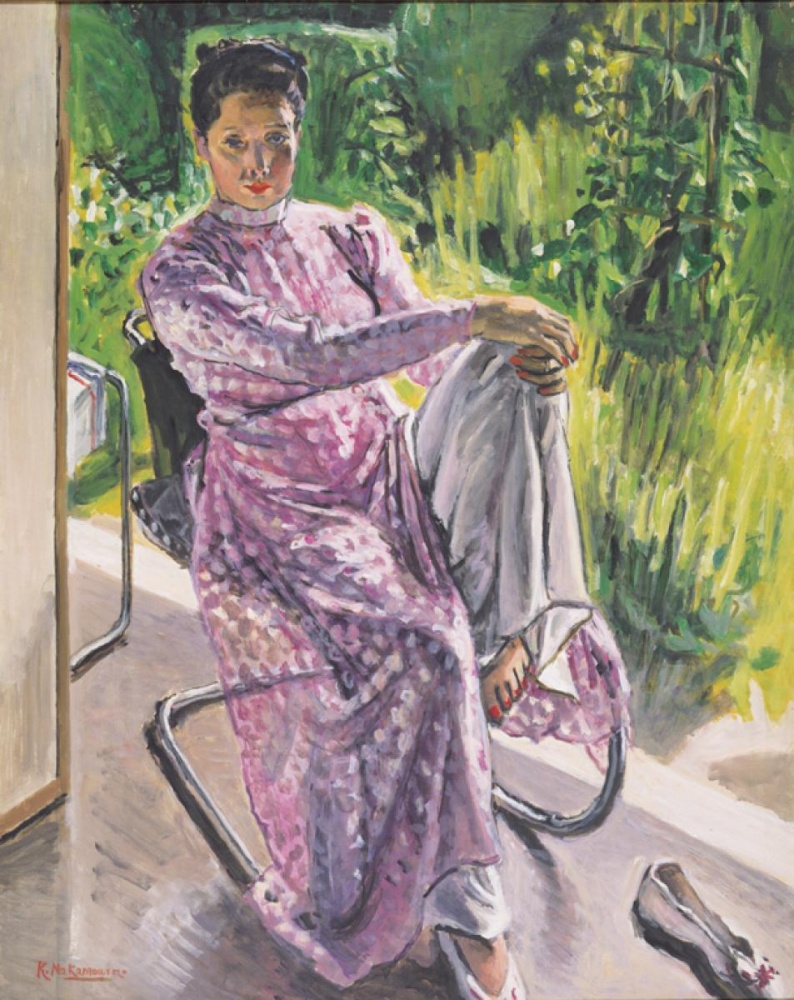

中村研一「サイゴンの夢」

2015年3月22日(日)

ベトナムの民族衣装であるアオザイを身にまとい、片膝を立てて椅子に座る女性を描く本作は、福岡県宗像市出身の洋画家・中村研一(1895~1967)によるもの。モデルとなったのは彼の愛妻・富子。女性の口元や手元、爪先に差された赤色の化粧や、彼女が座るカンチレバーのスチール椅子が作り出す軽やかな曲線が印象的です。またアオザイの淡い紫色と白色、荒く大胆なタッチで描かれた緑色の庭、そして画面に満ちた明るい光は爽快で闊達な画面を作り出し、女性を引き立てています。

中村研一は官展の重鎮として活躍した作家で、正確なデッサンと力強い筆致で画面を造形的に構築する、格調高い写実的な作風が当時の画壇においても高く評価されていました。第11回帝展で帝国美術院賞を受賞し、注目を集めた《弟妹集ふ》(昭和5年)をはじめ、当時のモダンな都市風俗や文化を主題とする大画面による人物群像を次々と発表し、官展アカデミズムの重鎮として活躍しました。戦時中には、藤田嗣治に比肩する従軍画家として《コタ・バル》(昭和17年、東京国立近代美術館無期限貸与)などの「戦争画」を描いたことでも知られています。

戦後の出発点とも言える本作は、1972年に福岡県文化会館で開催された「中村研一遺作展」の図録の表紙にも使われた代表作であり、展覧会を契機に当館所蔵品となりました。逆光に照らされ、まっすぐにこちらを見つめる強い眼差しは、戦後の再出発への意志のあらわれでしょうか。人物画なら誰にも負けないという確たる自信を持っていた中村研一の、強いプライドが透けて見えるような作品です。(高山百合)

髙島野十郎「すいれんの池」ほか4点を

2014年12月2日(火)

現在、福岡県立美術館では「開館30周年記念 コレクション展連続企画2014-15 第1弾 特集・福岡の近代洋画」展を開催しておりますが(11月29日~2月1日まで)、展覧会場内に彼の代表作である「すいれんの池」をはじめ、5点の作品を展示しています。

ぜひともご覧ください。

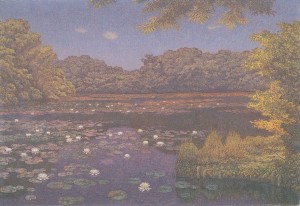

・髙島野十郎「すいれんの池」1949年

・髙島野十郎「蝋燭」制作年不詳 【2013年度新収蔵作品】

・髙島野十郎「煙草」制作年不詳 【2013年度新収蔵作品】

・髙島野十郎「睡蓮」1975年 【絶筆】

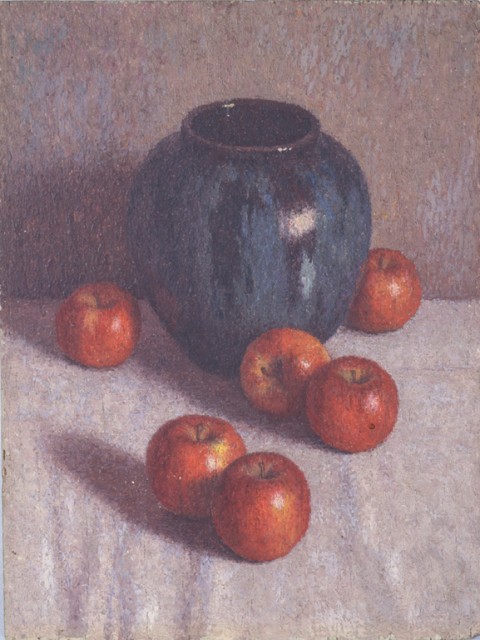

・髙島野十郎「こぶしとリンゴ」1966年頃

*開館30周年記念 コレクション展連続企画2014-15 第1弾 特集・福岡の近代洋画については→こちら

髙島野十郎「蝋燭」ほか3点を

2014年10月8日(水)

現在、福岡県立美術館では「とっとっと?きおく×キロク= 」展を開催しておりますが(10月4日~11月24日まで)、展覧会場内に4点の髙島野十郎作品を展示しています。

ぜひともご覧ください!

・髙島野十郎「蝋燭」大正時代、油彩・板

・髙島野十郎「無題」制作年不詳、油彩・画布

・髙島野十郎「道のある風景」制作年不詳、油彩・画布

・髙島野十郎「壺とりんご」制作年不詳、油彩・板

*「とっとっと?きおく×キロク= 」展についてはこちら

2014年10月4日(土)~11月24日(月・休)、福岡県立美術館4階展示室にて開催中

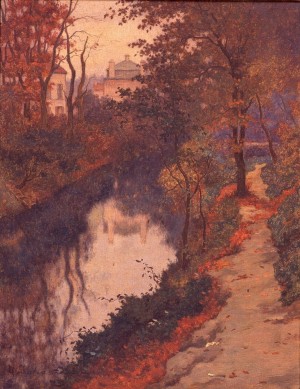

松田諦晶「櫨紅葉(音羽護国寺)」

2014年10月3日(金)

鮮やかな赤を画面いっぱいに用いて、紅葉した櫨の木を描く本作は、福岡県久留米市出身の洋画家・松田諦晶(まつだていしょう、1886~1961)によるもの。赤をはじめ、黄や緑、青、茶などの短い色の線を重ねる、印象派を思わせるような作風で、野原にところせましと林立する櫨の木が堂々と描かれています。また動きのある線描によって、木がうねり、波打ち、さらには円を描くかのような生き生きした躍動感がもたらされています。

松田が生まれた久留米を含む筑後地区からは、青木繁や坂本繁二郎、古賀春江をはじめ、美術史に名を残す偉大な洋画家が多数輩出され、それは「筑後洋画の系譜」と呼ばれているほど。そして、大正2年に久留米において「来目(らいもく)洋画会」(後に「来目会」と改称)を結成し、展覧会や写生会を盛んに行うなど、筑後における洋画振興に一役かったのがまさに松田でした。

さらに筑後のシンボルともいえるのが、「わがくには 筑紫(つくし)の国や 白日別(しらひわけ) 母いますくに 櫨(はじ)多き国」という青木繁の歌にも詠まれているように、櫨の木のある風景でした。本作は、東京の上野で開催される二科展のために上京した際、音羽護国寺の境内で描かれたものです。しかし、東京にいながらにしてもなお、自らの郷里を想起させる櫨の木を描いた松田の心の中には、ふるさとへの強い愛着とともに、生まれ育った故郷のために生きようという決意がみなぎっていたのかもしれません。本作を描いた後、松田は二科展や太平洋画会展などの中央画壇での発表を辞し、久留米にとどまって後進の指導により一層心血を注ぐこととなります。それゆえ松田は、現在へも連なる筑後洋画の水脈を拡げ、次の世代へと繋いだ重要な存在であったと言えるのです。(高山)

行橋で髙島野十郎

2014年9月11日(木)

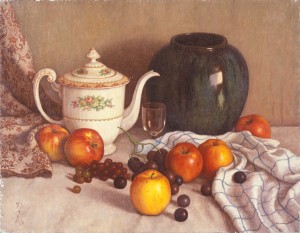

現在、高島野十郎の代表作である「蝋燭」をはじめ、「ティーポットのある静物」「カンナとコスモス」「秋たけなは」(いずれも福岡県立美術館蔵)の4点を、行橋市のコスメイト行橋で開催中の、平成26年度福岡県立美術館所蔵品巡回展「福岡県立美術館名作60選 アートで結ぶ虹色ハイウェイ」にて展示しています(9月4日~9月28日)。どうぞお見逃しなく!

(Y.T)

*平成26年度福岡県立美術館所蔵品巡回展「福岡県立美術館名作60選 アートで結ぶ虹色ハイウェイ」展についての情報はこちら。

*コスメイト行橋へのアクセスはこちら。

髙島野十郎コーナーのご紹介

2014年9月8日(月)

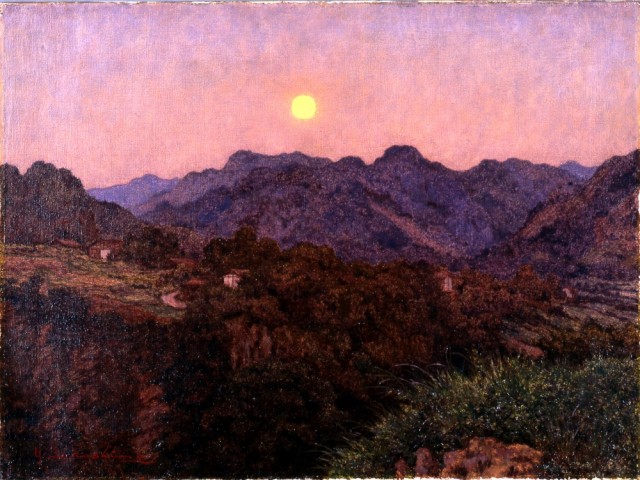

高島野十郎「山の夕月」1940年、福岡県立美術館蔵

福岡県立美術館では、現在、全館あげて県展(福岡県美術展覧会)を開催しておりますが、

美術館4階の一角には特設の髙島野十郎コーナーを設けています。

今回展示しているのは、秋にちなんだ作品も含めた3点。ぜひ、お立ち寄りください!(m)

【展示中の作品】

高島野十郎「山の夕月」1940年、福岡県立美術館蔵

高島野十郎「洋梨とブドウ」1941年、福岡県立美術館蔵

高島野十郎「蝋燭」制作年不詳、福岡県立美術館蔵

向井潤吉「まひる」

2014年8月6日(水)

今の季節、暑い夏にぴったりの作品ではないでしょうか。

青い空にもくもくと立ちのぼる白い雲、波も高い海岸で働く人たちと4頭の牛。仕事が終わるのを待っているのでしょうか、赤い傘を差した女性が一人立っています。雄大な自然と対決する労働の厳しさだけでなく、どこかのどかな暮らしの光景が絵を観る人の心をなごませてくれます。

絵を描いた向井潤吉(1901-1995)は戦後たくさんの民家を描き続けた画家として知られています。この作品を描いた1946年にはすでに民家を描き始めていました。急速に姿を消していく民家を採集・記録しておく目的もあったのでしょうが、彼自身「あまりに家のみに力点をおくと、なにか設計図みたいな窮屈さと味気ない説明になりやすいので、むしろ家を大切にしながらも、その家を取り囲む風土風景を主とするようになってきた」と語っているように、その眼差しは家と周囲とが一体となってかもす空気感やそこに暮らす人々の営みへと向けられていました。

横2mを超えるこの大きな作品にも、向井のその眼差しはすでに認められます。奥行きを強調してパノラマのように描かれた海はその壮大さを伝え、褐色の肌をあらわにしながら労働に勤しむ男たちは人間の逞しさを見せていますが、一人一人の姿はゆったりとリラックスしていて、なにより牛たちの顔と目のなんとかわいらしいことでしょう。人々の話し声や笑い声、口ずさむ歌までもが聞こえてきそうです。

じつはこの作品は昭和20年(1945)に結成された行動美術協会の第1回展(1946)に、《勤労讃二題の内》の一つとして出品されたものです。《よあけ》と題された作品と対をなし、健全な労働とぬくもりある日々の営みとが戦後の復興をもたらすのだと表現しているのかもしれません。向井の民衆への共感が感じられます。

京都に生まれた向井は大正3年(1914)から京都市立美術工芸学校に学びますが、大正5年(1916)には洋画の勉強を志して関西美術院に入学。大正9年(1920)第6回二科展に初入選し、以後も二科展に出品を重ねました。昭和2年(1927)から3年間滞欧し、昭和5年(1930)第17回二科展に滞欧作品を特別出品し、樗牛賞を受賞。昭和8年(1933)に世田谷にアトリエを構えますが、昭和12年(1937)陸軍報道班員として戦争記録画の制作に従事し、終戦まで数々の記録画を描きました。この作品にもそこで培った写実的な手法が活かされていると言えるでしょう。

しかしこの絵には、主題にも記録にも回収されない、ただ造形上の実験というか、向井の自由なあそびが込められているようにも見えるのです。水平線をよく見るとわずかに右下がりになっていることが分かりますが、それを不自然なく観るためには絵の正面に立つのではなく、ぐっと左に寄って右斜め方向に絵を観る必要があります。

するとどうでしょう。大きな四角い画面のなかから三角形と円形とがくっきりと浮かび上がってきます。波打ち際にくっきりと描かれた逆三角形(しかしこれは一体なにを描いているのでしょうか?雲の影としても不自然に思えます)と牛の歩みがつくった丸いわだちとが、正面から観ていた時には感じなかったほどのインパクトを持って目に飛び込んでくるのです。

絵画の美しさとはどこにあるのかを向井なりに考えた実験かもしれませんし、私の独りよがりな深読みかもしれません。しかしある日来館してくれた小学生たちとこの絵を右斜めに見た時に皆で「わっ」と声をあげた思い出は、絵を観ることの悦びとして私の心に刻まれたのです。

日々の暮らしのなかでささやかな悦びを見出し生きていくことは、あるいは向井自身も憧れ、絵に表現したかった変わらぬ心性だったかもしれません。

ぜひ一度この絵の前に、そして斜め前に、立ってみてください。(竹口)

阿部金剛「Rien No.1」

2014年6月27日(金)

一見したところではあまりふしぎに思わないかもしれません。けれどしばらく見ているとそのふしぎさの虜になる、そんな絵。とくに小さい人(子ども)たちは大好きな絵です。

「空に浮かんでいる白いもの、これなにかな?」と尋ねると、いろんな答えが返ってきます。「雲」「お月さま」「星」「太陽」「なみだ」。そしてわたしが出合った過去最高の答えがこれ。「キューピーマヨネーズ!」。小さい人たちの想像力のなんと自由なこと。この絵が解き放つイメージのなんと豊かなこと。

描いた阿部金剛は岩手県盛岡市生まれ。慶應義塾大学に通っているなかで画家を志し、岡田三郎助に師事しました。1926年(大正15)には大学を中退して渡仏、アカデミー・ジュリアンなどに学びながら、藤田嗣治やキスリングに大きな影響を受けました。同時に彼は、当時からその運動が活発になりつつあったシュルレアリスムに関心を寄せていました。

タイトルになっているRienとは、「何もない」を意味するフランス語。そう言われれば、空にぽっかりと浮かんでいるのは何もない「空白」と考えることもできるかもしれませんが、しかし空白が浮かんでいるとはどういうことでしょう? あるいはよく見れば画面の最下部に書かれている「Rien」というタイトル。たしかに絵のこの部分にはいかなる像(イメージ)も描かれていません。ビルの姿は断ち切られ、像としては何もないところに「何もない」という文字があり、「KONGO ABE」(阿部金剛)という画家の署名があるという遊び。

空の色もどこか不穏な雰囲気を帯び、ビル群に無数に穿たれた穴のような窓の奥にも人気(ひとけ)はまったくありません。その人気のない世界に向かい合って、ただ一人絵を観ている「わたし」がいます。

そして「何もない」ことを描くという不可能を理知的で詩的な遊びとしてユニークに実現したこの絵には、もう一つのタネがあります。フランスから1927年(昭和2)に帰国した阿部金剛は、その2年後の1929年(昭和4)にこの絵を描きましたが、ちょうどその年、日本だけでなく世界中の多くの人たちの記憶に刻まれた出来事がありました。それが飛行船ツェッペリン号の北半球周遊。ツェッペリン号は途中東京上空をゆっくりと通過し、茨城県の霞ヶ浦に着陸しているのです。

当時この絵を目にした人たちは、「何もない」と宣言する絵の上に記憶の中の飛行船を見たにちがいありません。

なんとたくさんのことが描かれている絵なんでしょう。(竹口)

*阿部金剛はこの絵を描いた同年の第16回二科展に出品した《Rien》などが初入選し、東郷青児や古賀春江らとともに「新傾向」絵画の旗手として注目され始めました。絵画だけでなく詩作も行い、二科会を中心に活躍。その後1960年からアメリカ、メキシコに滞在し、1967年帰国、翌年他界しました。

*この作品は「とっとっと? きおく×キロク= 」展(10月4日~11月24日)に出品予定です。