ケンビブログ

田崎廣助「朝顔」「阿蘇山」

2013年12月12日(木)

田崎廣助(1898−1984)は、福岡県八女郡北山村(現・八女市立花町)に生まれた洋画家です。美しい自然のなかで豊かな感性を育み、幼い頃から絵を描くことを好んだ田崎は、やがて青木繁や坂本繁二郎など郷里の先輩の活躍に感銘を受け、画家を志して上京。当時の洋画壇を牽引していた安井曾太郎に師事して、二科会や一水会で活動します。

戦前期においては、松と朝顔を主題に多くの制作をしています。朝顔の花と葉とがボリューム感あふれる筆致と色彩とで捉えられた本作は、その最初期の作例。古来より数多くの和歌に詠まれた朝顔は、花鳥画の題材としてもしばしば描かれる、日本の伝統的な絵画の主題のひとつでした。フランス留学を通して西洋の物真似ではない「東洋の心」を自覚した田崎が、その後も松と朝顔をくり返し描いたのは、西洋画の伝統と技法を咀嚼したうえで、日本的油絵を探求したいという意志の表れであったと解釈できます。

また、田崎の名を画壇においてほしいままにしたのは一連の山岳風景画でした。「阿蘇の画家」というニックネームで呼ばれるほど、熊本県の阿蘇山をテーマに多くの作品を手掛けた田崎。簡潔なフォルムと明快な色彩からなる彼の山岳風景画は、大自然の雄大さや神秘が見事に捉えられた格調高さを備えています。阿蘇の他にも、桜島、由布岳、富士山、浅間山など、日本各地の山と向き合い、優れた作品を残しました。このような山岳風景画を通して日本洋画界の重鎮として大成した彼は、昭和50年に文化勲章を受章しました。

本年は、田崎が亡くなって30年に当たる節目の年です。それに際し、2014年1月11日より、筑後船小屋の九州芸文館において「没後30年 田崎廣助―巨匠八女より出づる」という回顧展が開催されます。彼の自然観をはぐくんだ郷里の風土の中で、田崎芸術の真髄を味わうまたとない機会となりますので、ぜひともお出かけください。(高山)

田崎廣助 巨匠、八女より出づる 会期:2014年1月11日~2月23日

九州芸文館/〒833-0015 福岡県筑後市大字津島1131

田崎廣助展についての情報はこちら

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f17/tasakiten.html

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/83/83760_16818247_misc.pdf (パンフレットPDF)

九州芸文館についての情報はこちら

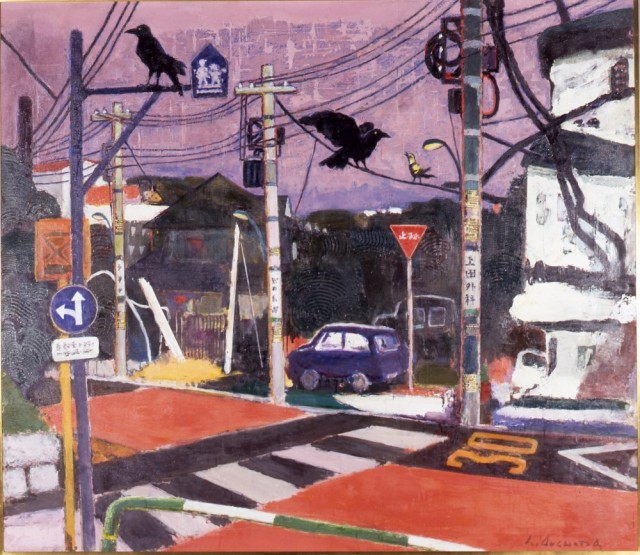

大内田茂士「落合の街角」

2013年12月6日(金)

福岡県朝倉郡大福村(現・朝倉市)に生まれ、日展や示現会展で活躍した洋画家・大内田茂士は今年、生誕100年を迎えました。現在開催中のコレクション展(~2013年12月27日)では、没後にご遺族から寄贈いただいた数多くの作品から厳選し、各時期の代表作15点を小特集として紹介しているところです。

さて、大内田は43歳で初めてヨーロッパへ渡り、最新の抽象画に衝撃を受けました。以後、作風は激変、抽象と具象がせめぎあう風景画に長く取り組みましたが、その表現に一区切りを付けた1970年代終盤の65歳頃から、若き日にも傾倒した静物画の制作へと回帰します。仮面、鳥の剥製、兎や馬の張子など、お気に入りの雑多な事物を室内に自在に配し、また新聞紙や広告紙などのコラージュを交え、新たな世界を展開。例えば《仮面と卓上》では、中央のサボテンの存在感を高めるかのように、各モチーフは中心に向かって配置され、また黒と緑を基調とした色彩もやはりサボテンに呼応し、画面全体が気品ある調和を見せています。このような一連の静物画、室内画が高く評価され、1988年に日本芸術院賞恩賜賞を受賞、さらに2年後の芸術院会員への推挙へとつながり、まさに円熟の画風を完成させたのです。

画家として一つの頂点を極めた大内田は、しかし、新たな画境を求めました。毎朝の散歩で見慣れたはずの街と空、その空間が入り乱れた電線によってさまざまに区切られる情景に惹かれ、そこに愛用の題材のひとつ、カラスの剥製を配置して、晩年期のカラスの連作が生まれます。ただ画家本人は、カラスはあくまで「補助的な意味合いで登場させた」だけで、「面と線の分割のなかで鳥の動きの変化が楽し」いと述べたように、主題はあくまで黒い電線が分割する空間でした。このシリーズに取り組んで約4年、《落合の街角》ではアトリエ付近の何気ない風景を基に、絵具をはがしたり引っかいたりする独特の絵肌や電柱への広告紙のコラージュなど得意の技法を駆使し、現実世界をミニチュア化したかのように一見可愛げな、しかし道路の真っ赤な舗装、薄紫の空、そこに黒々と映えるカラスのシルエットなどが醸し出す、一種異様な空間を現出させています。本作を日展に出品した大内田は、残念ながら翌年早春に急逝。次はカラスをいかなる場面へ飛翔させ、どのような展開を構想していたのでしょうか。(魚里)

おおうちだ・しげし/1913-1994

朝倉中学を卒業後、浜哲雄、山喜多二郎太、髙島野十郎らに指導を受ける。24歳で上京し、新宿絵画研究所に学ぶ。黒を基調にした写実的な静物画や風景画で頭角を現すが、43歳でヨーロッパに渡り最新の抽象画に衝撃を受ける。以後、写実と抽象とを融合させた独自の画風を開拓した。

岡田三郎助「婦人像」

2013年10月9日(水)

青葉から差し込む明るい光を背に、どことなく物憂げな表情をした女性が頬杖をついて佇んでいます。色白の肌、ぱっちりとした二重瞼の眼、整った鼻筋、小さく結ばれた口元。彼女はいわゆる「美人」の典型として描かれているのです。印象派風の軽やかで生き生きとした筆触と色彩で描かれた自然と、リズミカルに描かれた着物、そして紫色に白色を塗り重ねることで生まれる柔らかな肌の質感。このように、甘美さと叙情性が同居する画面は、繊細な色彩によって包み込まれています。

佐賀に生まれた洋画家の岡田三郎助(1869-1931)は、東京美術学校西洋画科を卒業後、明治29(1896)年に黒田清輝らとともに白馬会の結成に参加しました。その後フランスへ留学、ラファエル・コランに師事し、師の優美で典雅な画風を忠実に学んで帰国します。帰国後は東京美術学校教授に就任、明治40(1907)年に開設された文展の審査員を務めるなど、名実ともに画壇の重鎮となりました。

それと時を同じくする明治40年代以降、彼は女性像を積極的に描き、「婦人像の岡田」という名声をほしいままにしました。そこで岡田が課題としていたのは、光をいかに表現するかということ、さらには、人物と背景をいかに調和させるかということでした。明治42(1909)年の第12回白馬会出品作と考えられる本作もそのひとつの試みでしょう。そしてこのような女性像が、やがては《水浴の前》(大正5年、第10回文展、石橋美術館蔵)や《あやめの衣》(昭和2年、第2回本郷絵画展、ポーラ美術館蔵)を初めとする、装飾的で色感豊かな裸婦像の傑作へと結晶化していくのです。(高山)

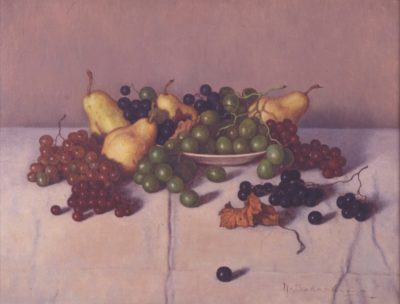

洋梨とブドウ

2013年9月30日(月)

「洋梨とブドウ」 髙島野十郎

昭和16年(1941)、油彩・画布、40.9×53.0cm

風景画とならんで野十郎が生涯にわたって盛んに描いたのが、果実を主題にした静物画である。とくに本作でも取り上げられている洋梨やブドウは、リンゴとともに彼の好みとした対象であった。無地の壁を背景に、白布あるいは装飾的な模様が連なる布の上に、ときには壺や皿とともに対象を配置するのが、彼の流儀ともいえる構図である。本作では、主題となる果実は画面のほぼ中央に置かれ、左手前方向から当てられた光によって影が右後方に流れ、その結果奥行き感が増す効果を上げている。またこの光によって、陰影に富んだ濃密な色彩を生み出すことともなった。さらに果物や枯葉の輪郭線がくっきりと引かれて、対象の存在感をいっそう高めている。また手前にひとつ転がったブドウの粒は、横へと広がる構図に締まりを与える重要な役を担っている。このように、光と影が作る重厚な色彩と綿密な配置の構成によって、本作は強い印象を見る者の眼に与える。

(M.N)

御苑の春

2013年9月23日(月)

「御苑の春」 高島野十郎

制作年不詳、油彩・画布、52.9×45.4cm

春という題名がついているとはいえ、大樹は冬の姿のままである。しかし画面左右の桜の花が満開の時を迎えている。地面には緑が広がり、もうすぐ春の翼はこの大樹にも暖かな風を吹き込むだろう。それを逃すまいとしているかのごとく、大樹の枝は画面を越えて広がっている。冬を経てようやく芽吹こうとする生命の息吹を本作は生々しく描いている。木という衣を着た生命の原型をみているような、そんな感じすらする不思議な魅力をもっている。本作のように、野十郎の写実は対象のたんなる再現を超えて、対象の生や存在の神秘へと見る者を誘う。

(M.N)

高島野十郎「境内の桜」

2013年9月16日(月)

高島野十郎「境内の桜」昭和30年、福岡県立美術館蔵

生涯独身であった野十郎は、身の気軽さも手伝って旅に出かけることが多かった。仏教に深い関心を寄せていた彼は、古寺や札所を巡る目的で、とくに京都や奈良、四国、また晩年には秩父の札所を訪れることが頻繁であった。そして旅先の景観や寺院が、絵の対象となることも少なくなかった。また桜の花も、絵の題材として彼の好みに適った対象で、たびたび絵の中心テーマとなって登場している。本作において描かれているのは、東京都世田谷区にある曹洞宗の寺院、豪徳寺の仏殿であると考えられる。仏教に深い関心を寄せる野十郎にとっては、寺院を絵に描くことは、仏の教えに従うことと同じであったのかもしれない。仏殿の右脇には、その枝ぶりの特調から「臥龍桜」と呼ばれ、江戸時代より親しまれてきたしだれ桜があり、野十郎はそれを写したものと考えられる。満開の桜はその花のひとつひとつに至るまで精緻に描きこまれ、妖艶な美しさを放っている。それとは対照的に、ほのぼのとした様子で描かれた3人の子どもたちは砂遊びに興じている。

川辺御楯「尹大納言赴比叡山図」

2013年9月13日(金)

「尹大納言赴比叡山図」(いんのだいなごんひえいざんにおもむくのず)

明治21年(1888) 、絹本着色・掛幅装、202.8×143.5cm

川辺御楯(かわべみたて、1838~1905/天保9年~明治38年)は、筑後国山門郡柳河上町(現・柳川市)に柳川藩士の子として生まれ、久留米藩御用絵師三谷三雄に狩野派を学びますが、復古思想の影響を受け土佐派へ転向し、幕末期は国事に奔走します。明治元年(1868)からは太政官や伊勢神宮に出仕し、またこの頃土佐光文に土佐派を学びます。10年から画業に専念、15、17年の第1、2回内国絵画共進会での受賞を皮切りに、日本美術協会や東洋絵画会において活躍し、また皇室へ何度も献画を行うなど、近代大和絵界に重きをなしました。有職故実、歴史に対する深い知識に基づいた歴史画、物語絵を得意としました。

本図は後醍醐天皇の波乱の生涯の幕開けともいうべきシーンを、劇的に絵画化したものです。時は元弘元年(1331)8月24日夜半、所は比叡山を遥かに望む三条河原。六波羅探題の不穏な動きを察知し、後醍醐天皇は御所を脱出、侍臣たちとこの地に集結します。この後天皇はさらに笠置に落ち、天皇に変装した尹大納言(藤原師賢)は身代わりとなって比叡山に登り、鎌倉幕府軍の眼を欺きます。『太平記』にはほとんど記述のない場面にもかかわらず、百人を越す群衆を巧みに描き分けて緊迫感溢れる情景を創り出し、しかも中央部右方の輿に乗った白い装束の天皇へ、観る者の視線が次第に移行していくよう、絶妙な構図作りがなされています。

御楯はこの画題で、明治15年(1882)第1回内国絵画共進会で銅牌を受賞、明治天皇からも揮毫の下命を受け、さらに細部を練り直し6年後に献納した作が本図であると考えられます。御楯の大家としての出発点となったと同時に、近代大和絵の黎明を飾る傑作ともいうべき、高い質と魅力を本図は備えています。

(Y.U)

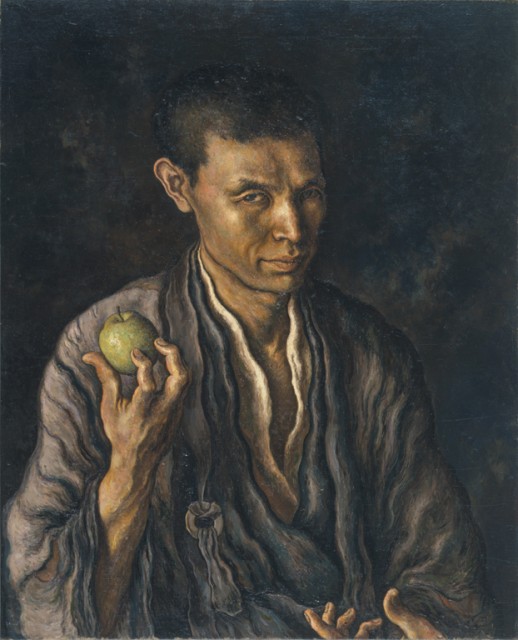

りんごを手にした自画像

2013年9月9日(月)

「りんごを手にした自画像」 高島野十郎

大正12年(1923)、油彩・画布、60.5×49.2cm

野十郎の自画像は現在のところ本作を含めて4点だけが知られている。それらは20歳代半ばから30歳代前半頃に描かれたもので、彼の若き日の姿をうかがい知ることができる。いずれもきわめて個性的な表情を見せているが、33歳のときに描かれた本作には、他の作品にも増して謎めいた趣がある。袈裟を着てリンゴを一個右手で掲げ、左手は印を結ぶような仕草をしている。とても画家の自画像とは思えない突飛な姿だが、彼は長兄の宇朗の影響を受けて仏教に強い関心を抱いたと言われている。リンゴは本作以前から彼が好んで描いた対象である。推察するならば仏教的なるものと、絵を暗示するリンゴが登場するこの自画像は、絵を描くことは仏の教えに沿うのだと、語っているように思える。そして鋭い眼差しを放つ野心に満ちたその表情は、絵と仏との間に道を拓く困難を、20世紀という時代においてなお、自らに課そうとする彼の強い決意を物語っているのではないだろうか。

(M.N)