ケンビブログ

冨永朝堂「迦陵頻伽の夢」

2013年9月6日(金)

冨永朝堂(とみなが ちょうどう、1897~1987)は福岡市に生まれ、17歳で上京し、同郷の彫刻家・山崎朝雲の門下で修業に励みました。大正13年(1924)帝展に初入選、昭和7年(1932)、同8年と連続して特選を受賞して無鑑査になり、帝展作家として不動の地位を築きます。そして、戦火の激しくなった同19年、太宰府に疎開し、この地で終戦を迎えました。

さて、戦後の福岡における美術界の復興は、実に迅速で勢いのあるものでした。それを象徴するのが西部美術協会。朝堂をはじめ坂本繁二郎、豊田勝秋ら福岡在住の重鎮作家を中核に結成され、終戦後わずか4ヵ月後の同20年12月に早くも会員展を開催しました。翌年からは機関紙『西部美術』を発行し、春秋2回の展覧会を開くなど目覚しい活動が同23年まで展開されます。その後同協会は発展的解消を遂げ、戦時期に一時中断していた福岡県展の再開へと受け継がれていきました。

昭和22年(1947)頃 、木彫、像高47.5cm

本作《迦陵頻伽の夢》は、まさにこの時期、朝堂が第5回西部美術協会展(同23年)に出品した作品です。「迦陵頻伽」とは、鳥の下半身に美女の上半身が結合した、極楽浄土に住んで美しい声で法を説くという想像上の鳥のこと。古来、仏教美術において華麗で気高い姿として表現されてきましたが、朝堂は、戦後の復興期にふさわしく、希望とたくましさを謳いあげる新たな美の創造を図りました。足元をしっかと踏みしめる足。はちきれんばかりに力強く反り返った上半身、それに呼応してダイナミックに流動する羽根。天上を見上げる瑞々しい顔貌。像高50cmに満たない小品ながら、体躯にエネルギーが充満した本作は、「樹中の木霊を刻む」と称された朝堂の、昭和20年代前半を代表する秀作といえます。

朝堂は戦後も太宰府に定住、この地から日展へ出品を続けますが、次第にその保守的な枠にとらわれない前衛的な作品を発表していきます。そのような冒険的な一連の仕事の、戦後の出発点の一つに、本作は位置付けることができそうです。

(Y.U)

セーヌ河畔

2013年9月5日(木)

「セーヌ河畔」 高島野十郎

昭和5~8年(1930~33) 、油彩・画布、45.4×60.5cm

昭和5年、野十郎は欧州にむけて旅立った。前年には個展開催のため大連に渡り、正月過ぎて間もなく北米航路の船上の人となった。ニューヨークを経由してフランス、ドイツ、オランダ、イタリア、イギリスを巡り、昭和8年に帰国した。彼の滞欧中の動向について判明しているところは少ないが、美術館や教会を訪れては名画に接する日々を送ったと言われている。異国の景観に触れたからであろうが、滞欧中はおもに風景画を手がけている。しかも都会風景よりも、田園や小さな集落を好んで描いている。さらに、河畔に停泊した飾り気ない船を描いた本作でもわかるように、写実的な表現ではありながらも、それまでの細やかな描写から、ざっくりとした筆さばきに変化している。ヨーロッパに来て新しい描法に挑戦したというよりも、滞在地を変えながらの制作であったため、短時間で仕上げる必要に迫られたからだと思われる。しかしそれがかえって逆に、滞欧期以外の彼の風景画には見られない自然な雰囲気と伸びやかさを与えている。

(M.N)

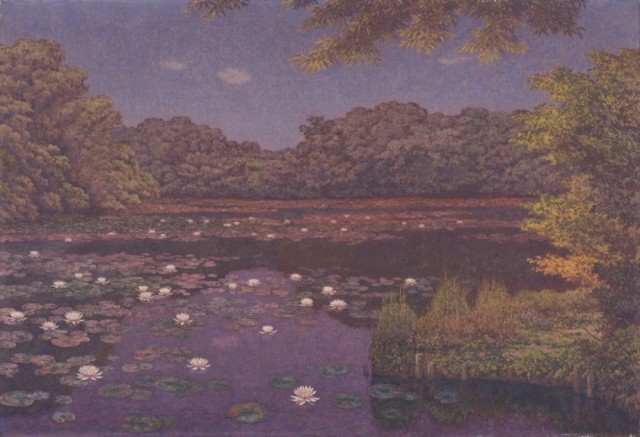

すいれんの池

2013年9月2日(月)

「すいれんの池」 高島野十郎

昭和24年(1948)、油彩・画布、89.0×129.9cm

現存する最大の大きさを誇る本作は、ある会社のクラブハウスの壁を飾る作品として描かれた。取材地は新宿御苑といわれている。濃厚な色彩で描かれた森や水面が画面を広く覆うなかで、睡蓮の花の白さがきわめて印象的である。しかもその花弁ひとつひとつが克明に描かれ、さらにそれが近景のみならず、中景の花にまで及んでいる。池畔の草木も同様に細密に描き込まれていて、いわば微細な部分が積み重なってこの絵は構成されている。彼はたびたび「慈悲」という言葉を口にしたと言われているが、この絵のように、対象の細部にまで等しく眼差しを注ぎ、筆を届かせようとする態度こそが、彼の語る慈悲であった。この慈悲なる眼と筆によって描かれた本作は、個々の部分においてリアルであるにも関わらず、画面からはわずかな風の動きも音も感じられず、まるで白昼夢のような神秘的な雰囲気をたたえている。実在の場所を参照しながらも、彼の表現がおのずと作り出した世界であると言うべきだろう。

(M.N)

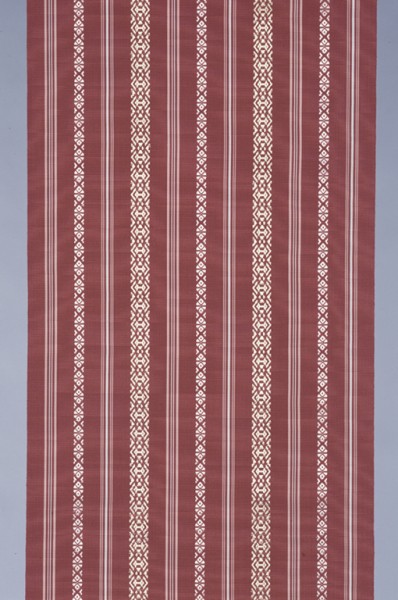

小川善三郎「献上博多織」

2013年8月31日(土)

福岡県立美術館の外壁にある、モザイク状の文様に気付かれたことがあるでしょうか? 実はこの文様こそ、福岡が誇る伝統工芸、献上博多織の柄なのです。

江戸時代に黒田藩の保護を受け、江戸幕府へ毎年、献上されたことから「献上博多織」と称されるようになったこの絹織物は、シンプルながら堅固で潔い意匠が特徴的です。密教法具が図案化された「独鈷」と「華皿」から構成されますが、前者はもともと古代インドの武器で、尖った両端で煩悩を打ち砕くという役割があり、後者は法要の際に散華する花を盛る器のこと。またその間に入る縞が2種類あり、それぞれ、太い縞2本が細い縞を左右から挟む「子持縞」と、逆に太い縞を2本ずつの細い縞が両脇から支える「孝行縞」と称します。

また技法上の大きな特徴に、経糸のみで文様を表すことがあります。博多織では経糸は約8千2百本ときわめて多く密であり、それに太い緯糸が、筬により強く打ち込まれて経糸の中にもぐりこみ、表面には経糸しか見えなくなるのです。

さて、当館では、近代における博多織の名人で、重要無形文化財(人間国宝)にも認定された小川善三郎(おがわ ぜんざぶろう、1900~1983)の名作2点を所蔵しています。

善三郎は1900年(明治33)に、代々の博多織職人の家に生まれました。父・熊吉の厳しい訓育や、さらに当時の博多織業界随一の技術者であった阿部萬次郎の徹底した指導を受け、自らも研究を重ねて献上の技を磨きました。そして織工場での勤務を経て、1952年(昭和27)に自らの工房を福岡市内に設立します。

この独立の頃以降、戦後の博多織業界は、利益のあがる合理化、機械化が進み、手織職人は減少の一途をたどりますが、善三郎は一貫して高機による手織の織り味を極めるため、一切の妥協をしませんでした。複雑な紋織を自在にこなす技術を持ちながらも、献上一筋に絞り込み、ついに1971年、重要無形文化財「献上博多織」の保持者に認定され、献上本来の格調高さと地域性の顕著な伝統工芸としての価値を証明したのです。

善三郎は「先生」と呼ばれることを嫌い、一番の楽しみは、町の人波の中で自分の織った帯を見つけることであったといいます。1983年(昭和58)、亡くなる一ヶ月前まで織り続け、職人に徹し献上に捧げた生涯でした。

では善三郎の作品を見てみましょう。

「献上博多織 五献立八寸名古屋帯」

(けんじょうはかたおり ごけんだてはっすんなごやおび)

昭和48年(1973)、絹織物、幅30.5cm

「献上博多織 五献立八寸名古屋帯」は、草木染独特の柔らかな色彩による基本的な献上柄ですが、ゆるぎのない完璧な構成美を誇ります。重要無形文化財認定の2年後、叙勲記念として制作され、福岡県に寄贈されました。善三郎円熟期の精緻な技術と一徹な職人魂が籠められた逸品といえます。

ちなみに用語を解説すると、「五献立」は、独鈷と華皿が合わせて五本入ることを意味し、「八寸」とは布地用の鯨尺(通常の曲尺の1.25倍)を用いた帯幅の寸法で、約30.5cmにあたります。「名古屋帯」とは女帯の一種で、大正初期に名古屋で考案されて広まりました。

「献上博多織 白共三献立名古屋帯」

(けんじょうはかたおり しろともさんけんだてなごやおび)

昭和57年(1982)、絹織物、幅30.6cm

もう1点は最晩年制作の「献上博多織 白共三献立名古屋帯」。「白共」とは、地も文様も共に白という意味で、この意外な組み合わせは、善三郎が創始した得意の技でありました。光線の当たり具合で光沢の質感に差が出て文様が浮かび上がり、清浄な美しさを誇ります。

なお、善三郎の献上の技は、長男の規三郎(1936- )に受け継がれました。規三郎は献上を基礎にしながら創作柄を組み合わせた作品を日本伝統工芸展等で次々発表し、また江戸期における最高品質の「五色献上」復元事業にも参加して、2003年(平成15)、二代続けての重要無形文化財の認定を受けました。

(Y.U)

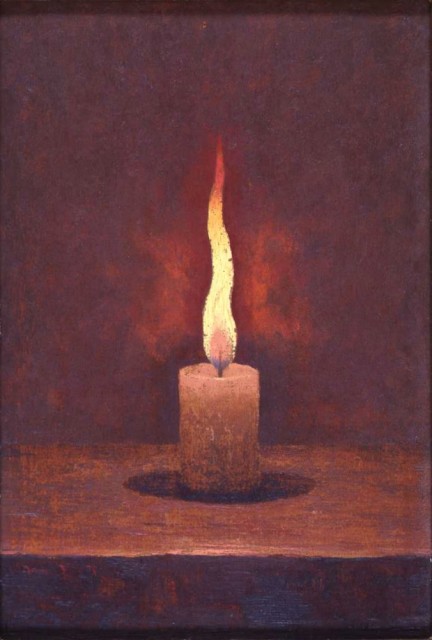

蝋燭(ろうそく)

2013年8月28日(水)

「蝋燭」(ろうそく) 高島野十郎

大正期、油彩・板、22.7×15.6cm

台の上に火の点された蝋燭が一本立っている、たったそれだけの作品だが、野十郎は画業の初期にあたる大正時代から晩年まで、この蝋燭の作品を数知れず描き続けた。画面の大きさは、サムホールと呼ばれるサイズから変わることはなかったが、蝋燭の長さや台の取り込み方、揺らめく炎の様子などは、少しずつ異なっている。長きに渡って描き続けた作品ではあるが、個展で発表されることはなかった。彼と親しく交わった友人知人たちの手元に、遠慮がちにみずから贈り届けることが、もっぱらであった。なぜ蝋燭を描くのか、蝋燭とはなにか、その理由も意図も語ることがなかったという。絵である限り、この蝋燭は尽きることなく永遠に光を放ち続ける。そして描かれた蝋燭の絵を一人一人に手渡していく行為には、どこか灯明を献じて廻るような儀式性すら感じられる。おそらく彼が深く傾倒していた仏教的な考えが反映していたのだろう。この絵を見る者は、炎の先端が揺らめきながら闇へと消えていく、光と闇との沈黙劇に思わず見入ってしまう。野十郎の心を捉えた仏教がどのようなものであれ、この作品は、火に対して抱く人間の原初的な宗教的感情を見る者の心に呼び覚ましさえするだろう。なお大正期に描かれた本作は、一連の蝋燭の絵のなかで、最初期に位置している。

(M.N)