ケンビブログ

児島善三郎が「キャンバスにこめた希望」(第2回) 憧れのヨーロッパ 希望に満ちた船出

2023年10月27日(金)

10月7日(土)から12月10日(日)まで、当館で開催している「生誕130年 児島善三郎展―キャンバスにこめた希望」をより深く楽しんでいただくために、「児島善三郎が「キャンバスにこめた希望」」と題する記事を全6回にわたってお届けします。

第2回 憧れのヨーロッパ 希望に満ちた船出

大正14年(1925)、宿願であったヨーロッパ留学の切符を手に入れた児島善三郎は、油絵をもう一度最初から学ぶ覚悟でヨーロッパを目指しました。自らの将来に少しずつ明るい光が見えはじめていた32歳の児島にとって、希望に満ちた船出であったことは想像に難くありません。

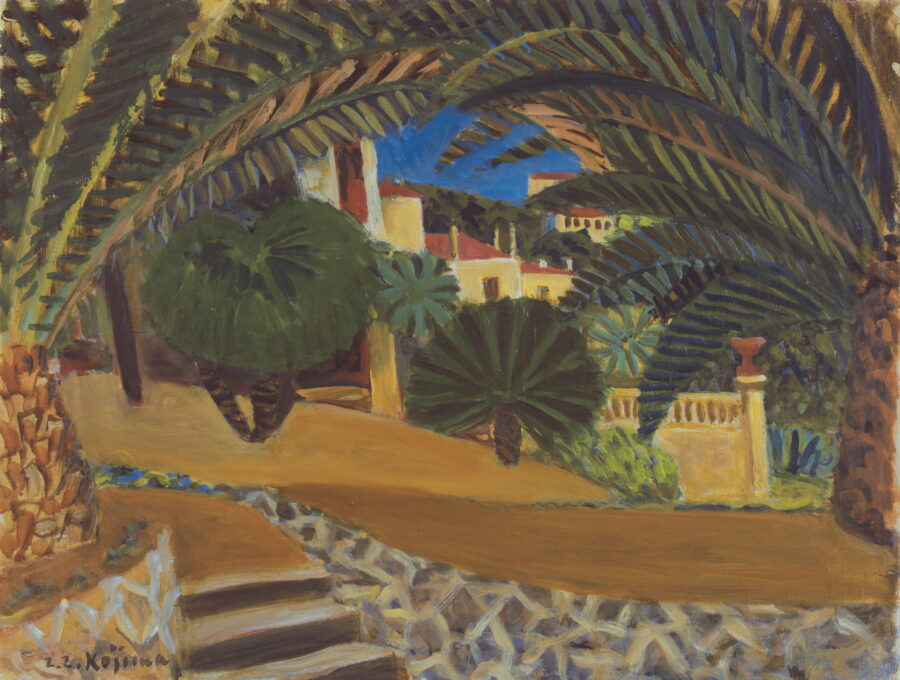

児島善三郎「ソテツのある公園」大正14年~昭和3年、北九州市立美術館蔵 *南仏の地で手掛けた風景画。踊るように自由奔放に描かれたソテツは、帰国後の松の絵を思わせる。

留学中の課題のひとつは、人物画を修得すること。人体の立体感や重量感の表現を基礎から身に着けることでした。

そのため、当時のパリで大流行していたアンリ・マティスやアンドレ・ドランなどのフォーヴィスムの影響はそれなりに受けつつも、それだけに飛びつくことなく、むしろルネサンスなどの古典美術に心を寄せ、その根底にあるものをくみとろうとしました。パリを拠点としつつも、寸暇を惜しんで各地を旅行し、美術館をめぐったわけですが、とくにティツィアーノやティントレット、ルーベンスなどの作品に強い影響を受け、豊満な裸婦の表現をわがものとするべく、必死で勉強をしました。

児島善三郎「鏡を持つ女」昭和3年、東京国立近代美術館蔵 *留学期の勉強の成果が見られる、ギリシャ彫刻を思わせるような量感あふれる裸婦像。

3年半の留学のうち、最初の2年間はなかなか仕事を楽しめない暗中模索時代であったといいますが、留学期の後半は、かつて佐伯祐三が使っていた広いアトリエに移ったこともあり、裸婦の大作を次々と仕上げていきます。そこで描いた作品は、昭和3年(1928)の第15回二科展に特別陳列され、二科会員に推挙されるなど、日本の洋画壇のなかでだんだんと頭角を現わしていきました。(第3回に続く)

児島善三郎「カテドラル・ド・ナント」昭和2年、個人蔵(福岡県立美術館寄託) *のびやかな線や明朗な色彩に、のちの作品を予見させる特徴があらわれている。

児島善三郎が「キャンバスにこめた希望」(第1回) 苦難と成長の青年時代 絵を描く喜び

2023年10月22日(日)

10月7日(土)から12月10日(日)まで、当館で開催している「生誕130年 児島善三郎展―キャンバスにこめた希望」をより深く楽しんでいただくために、「児島善三郎が「キャンバスにこめた希望」」と題する記事を全6回にわたってお届けします。

第1回 苦難と成長の青年時代―絵を描く喜び

児島善三郎は、明治26年(1893)に、福岡市中島町(現・福岡市博多区中洲中島町)の裕福な紙問屋の長男として生まれ、名門校である修猷館に学びました。長男として生まれたからには、家の後継ぎになることを周囲からは望まれながらも、幼いころから好きでたまらなかった「絵を描く」ということの強い思いに駆られ、反対を押し切るような形で上京します。

当時の日本の洋画壇は目まぐるしい転換期にありました。児島が最初に住んだ東京の駒込には、萬鉄五郎らも住んでおり、彼の強い影響を受けながら、一流の画家になることを夢見て修練に励みます。

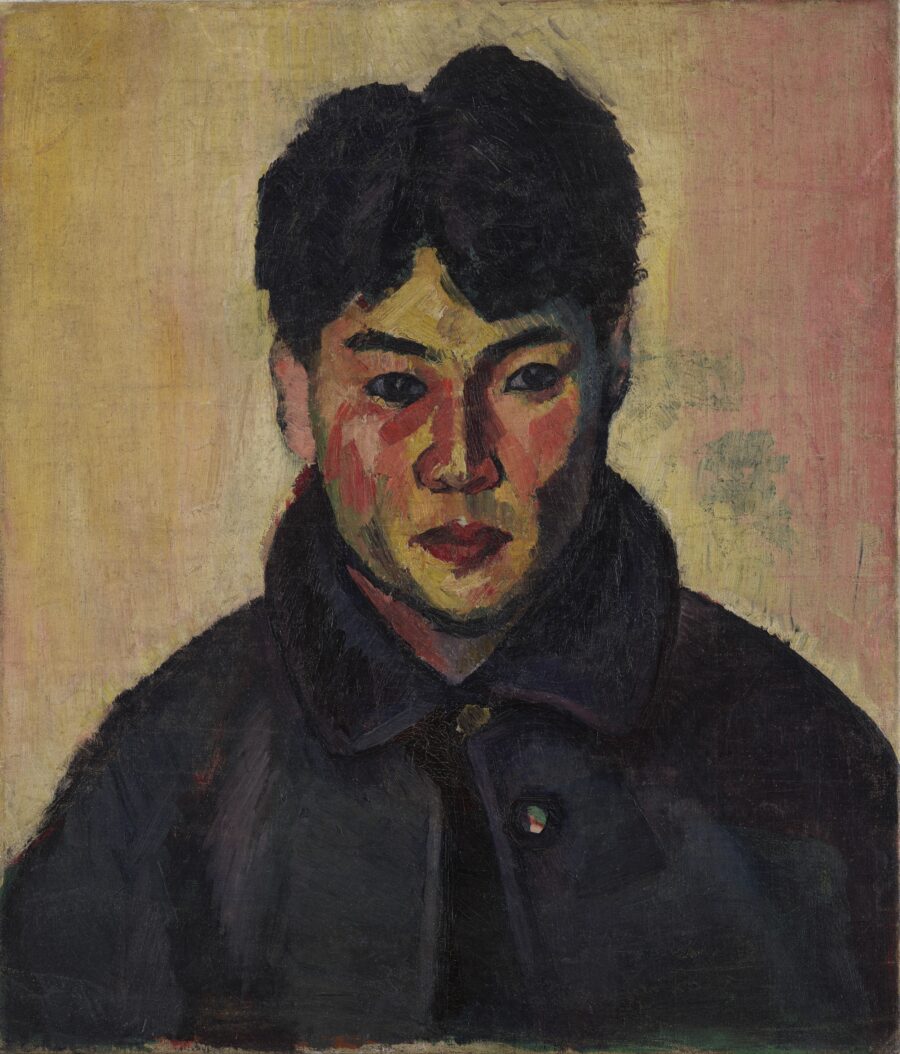

児島善三郎「黒マントの自画像」大正3年、久留米市美術館蔵 *萬鉄五郎の影響が色濃い初期の自画像。自負心と不安が読み取れる。

児島善三郎「下板橋雪景」大正10年、個人蔵(福岡県立美術館寄託) *遠近法を意識しながら、雪を温かみあふれる色彩で描く。

しかし、ここで児島は大きな挫折を経験します。東京美術学校の入学試験に失敗したのです。誰よりも強い思いで上京したはずが、なかなか思うようにならない現実がそこにはありました。さらには追い打ちをかけるように、そのような苦悩と肉体的な無理がたたってか、児島は胸を病み、郷里に戻って5年間もの療養生活を送ることを余儀なくされたのです。この2つの挫折が、20代の児島にとってどれほどもどかしく、苦しいことであったかは想像に難くありません。

しかし、児島はその苦しみをエネルギーに変え、決して悲観することはしませんでした。闘病生活についても「その間に「人間」を修養した。生命の尊さを知った。今も私が、来る日、来る日を惜しんで仕事をしているのはその時代の生命への愛着の実感から来ている」と前向きにとらえようとしました。

大正9年(1920)に健康を回復して再び上京したのちは、二科会で初入選、二科賞の受賞という快挙を遂げます。社会的な成功もさながら、児島はこのころの自らについて「渇したものが水を飲むように」「バッタが野を飛び回るように」、思う存分絵を描ける喜びをかみしめたと述べています。

児島善三郎「早春の野を走る列車(板橋風景)」大正10年ごろ、個人蔵 *絵筆をとることができる喜びにあふれ、夜昼構わず絵を描いていたことを伝える夜の麦畑の光景。

このように、若き児島は画家としては決して順調な歩み出しではなく、むしろ様々な葛藤や苦悩をたくさん引き受けていました。しかし、そのような経験が彼を強くしたのは間違いなく、それでもあきらめないという強い心で、画家として生きていく希望を取り戻したのです。(第2回に続く)

児島善三郎「青衣の母像」大正11年、個人蔵(福岡県立美術館寄託) *生涯連れ添った妻のはるを美しく丁寧な筆運びで描く。