児島善三郎が「キャンバスにこめた希望」(第2回) 憧れのヨーロッパ 希望に満ちた船出

2023年10月27日

10月7日(土)から12月10日(日)まで、当館で開催している「生誕130年 児島善三郎展―キャンバスにこめた希望」をより深く楽しんでいただくために、「児島善三郎が「キャンバスにこめた希望」」と題する記事を全6回にわたってお届けします。

第2回 憧れのヨーロッパ 希望に満ちた船出

大正14年(1925)、宿願であったヨーロッパ留学の切符を手に入れた児島善三郎は、油絵をもう一度最初から学ぶ覚悟でヨーロッパを目指しました。自らの将来に少しずつ明るい光が見えはじめていた32歳の児島にとって、希望に満ちた船出であったことは想像に難くありません。

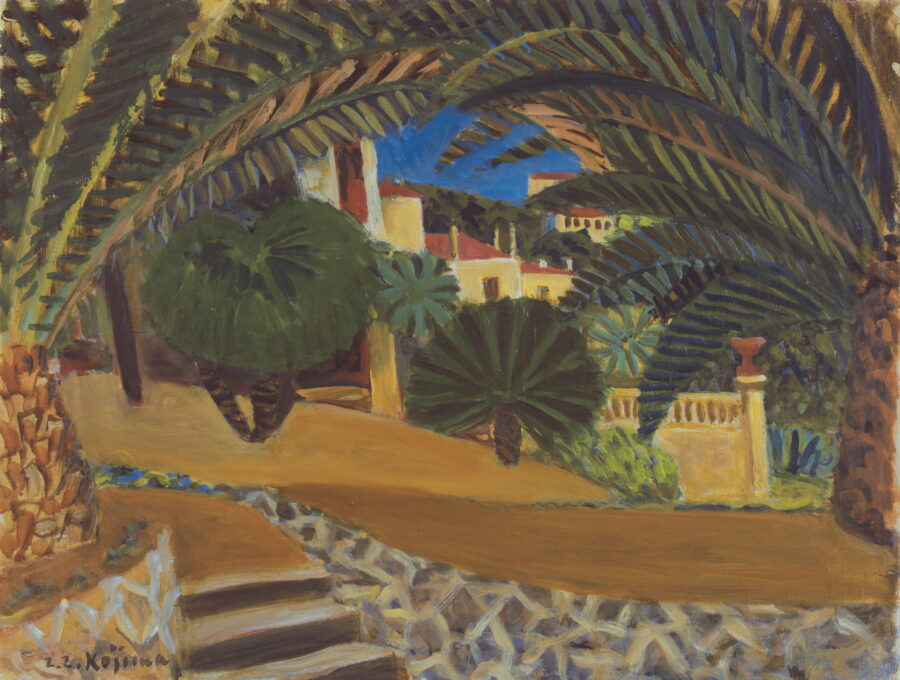

児島善三郎「ソテツのある公園」大正14年~昭和3年、北九州市立美術館蔵 *南仏の地で手掛けた風景画。踊るように自由奔放に描かれたソテツは、帰国後の松の絵を思わせる。

留学中の課題のひとつは、人物画を修得すること。人体の立体感や重量感の表現を基礎から身に着けることでした。

そのため、当時のパリで大流行していたアンリ・マティスやアンドレ・ドランなどのフォーヴィスムの影響はそれなりに受けつつも、それだけに飛びつくことなく、むしろルネサンスなどの古典美術に心を寄せ、その根底にあるものをくみとろうとしました。パリを拠点としつつも、寸暇を惜しんで各地を旅行し、美術館をめぐったわけですが、とくにティツィアーノやティントレット、ルーベンスなどの作品に強い影響を受け、豊満な裸婦の表現をわがものとするべく、必死で勉強をしました。

児島善三郎「鏡を持つ女」昭和3年、東京国立近代美術館蔵 *留学期の勉強の成果が見られる、ギリシャ彫刻を思わせるような量感あふれる裸婦像。

3年半の留学のうち、最初の2年間はなかなか仕事を楽しめない暗中模索時代であったといいますが、留学期の後半は、かつて佐伯祐三が使っていた広いアトリエに移ったこともあり、裸婦の大作を次々と仕上げていきます。そこで描いた作品は、昭和3年(1928)の第15回二科展に特別陳列され、二科会員に推挙されるなど、日本の洋画壇のなかでだんだんと頭角を現わしていきました。(第3回に続く)

児島善三郎「カテドラル・ド・ナント」昭和2年、個人蔵(福岡県立美術館寄託) *のびやかな線や明朗な色彩に、のちの作品を予見させる特徴があらわれている。