ケンビブログ

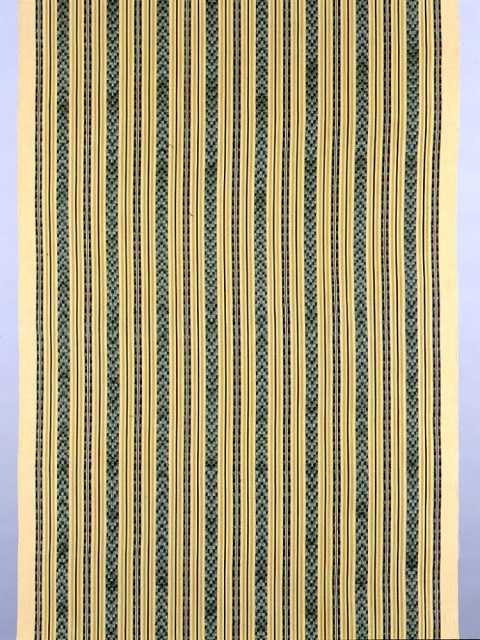

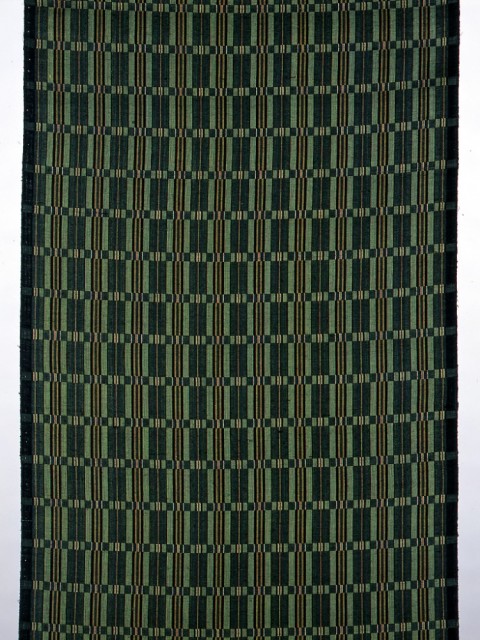

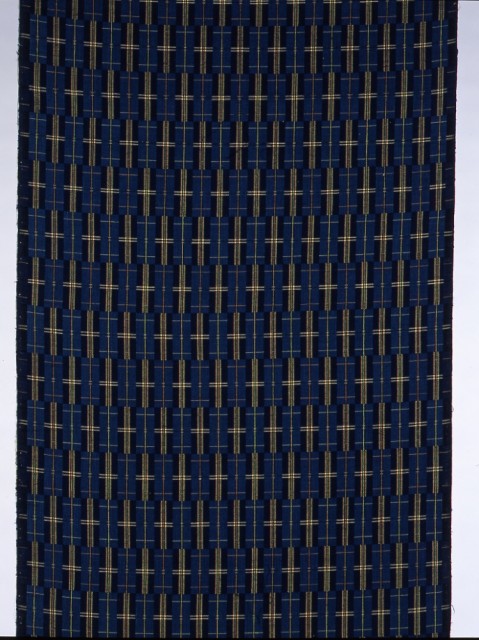

高木秋子 木綿地風通織着物「月待ちの浜」

2014年6月6日(金)

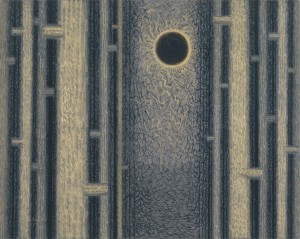

幾何学柄の一枚の着物を前にして、ひとはそこになにを見るのでしょうか。

濃淡2種類の藍をベースにして、白と黄色の線が縦横に走っています。よく見れば白の横線は直線ではなく鎖状。着物の静かな印象の中にわずかな動きをもたらしています。じっと見ていると、白の線の動きに連なって全体の格子柄もゆるやかに揺れていくよう。大胆な絵柄が描かれている訳ではなく経糸(たていと)と緯糸(よこいと)とで織られた端正な格子柄であればこそ、その空間はまるで揺りかごのようにやさしく揺れ、水面のようにしずかに震えます。

「月待ちの浜」とは、なんと美しいタイトルでしょう。ここにあるのは着物のかたちをした布ですが、そこにはもっと大きな風景が広がります。月がゆっくりと昇りはじめた海岸に立ち、肌に触れてくる風までもが捉えられているようです。

戦後、染織の道に踏み出した高木秋子(1917-2008)は、紬に絣、浮織に両緞織、しじら織と様々な技法を試みました。持ち前のバイタリティと勤勉さで西部工芸展や日本伝統工芸染織展などの公募展でも入選を重ねるようになった頃、60歳を超えて高木は、その後の創作活動を決定づける体験をします。それがスーピマ綿という極細超長綿との出会いでした。絹にも劣らぬしなやかさと艶やかさを持ちながら、布になった時に快適で丈夫なこの糸は、自分だけの表現を志しながらも同時に「人間らしく生きるためには、自分で食べるもの、着るものなどの一番基本的なモノづくりができなければ駄目だ」と着物の実用性にもこだわった高木にとって、うってつけの素材でありました。

そのスーピマ綿の特徴を最大限に活かすことができる織はなにかと試行錯誤を繰り返し、見出されたのが風通織です。風通織とは二重織の一種で、表裏に異色の糸を用いて平織の二重組織とし、文様の部分で表裏の糸が入れ替わるように織ります。ですから裏表の糸が交差するところ以外は袋状となり、つまりそこに「風」が「通る」。糸が細くても厚地になるため通常は絹糸で織られ、しかし空気を含むために暖かく、かつては福岡にも冬の防寒着として木綿で織っていたところもあったとか。幼少より福岡に暮らす高木はその風土とのつながりを大切にしながらも、自分流の風通織の確立を目指しました。

藍色と緑色を中心にしてごく限られた色数で織られる高木の木綿地風通織は、だからこそ着る人を選ばない懐の深いデザインを実現します。と同時にその着物に人が袖を通した時、裏地の色が微妙に照り映えて、独特のニュアンスと空間が生まれる豊かな美しさを醸しだすのです。

「月待ちの浜」について高木はこう語っています。「台風一過。竹富島の海から大きな月がゆらりと立ち昇る。べた凪の海に僅かな白い波頭が。荘厳としか云い様の無い風景。」 高木にとって織物は抽象画。はじめに自分自身が目にし、感応した自然や風景があり、想いがあります。それを織物へと託すためにデザインを考え抜き(時には「脂汗をかきながら6,7年間頭の中で悩み、温め」ると言います)、草木染によって自然の色を糸に映し、無心で機に向かうのです。

見る/着る人をやさしく包み込む高木の清らかで美しい着物は、自然への恭敬と表現への真摯な思いによって紡ぎ出された賜物として、私たちの前に広がっています。(竹口)

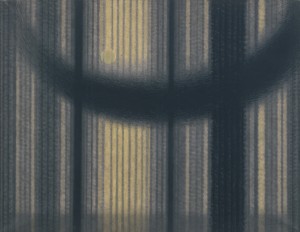

松本英一郎「町の空白」

2014年5月2日(金)

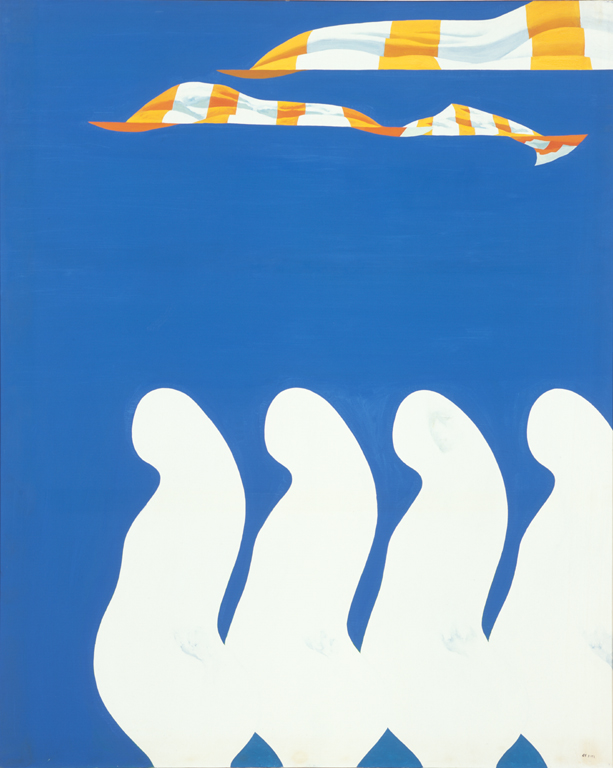

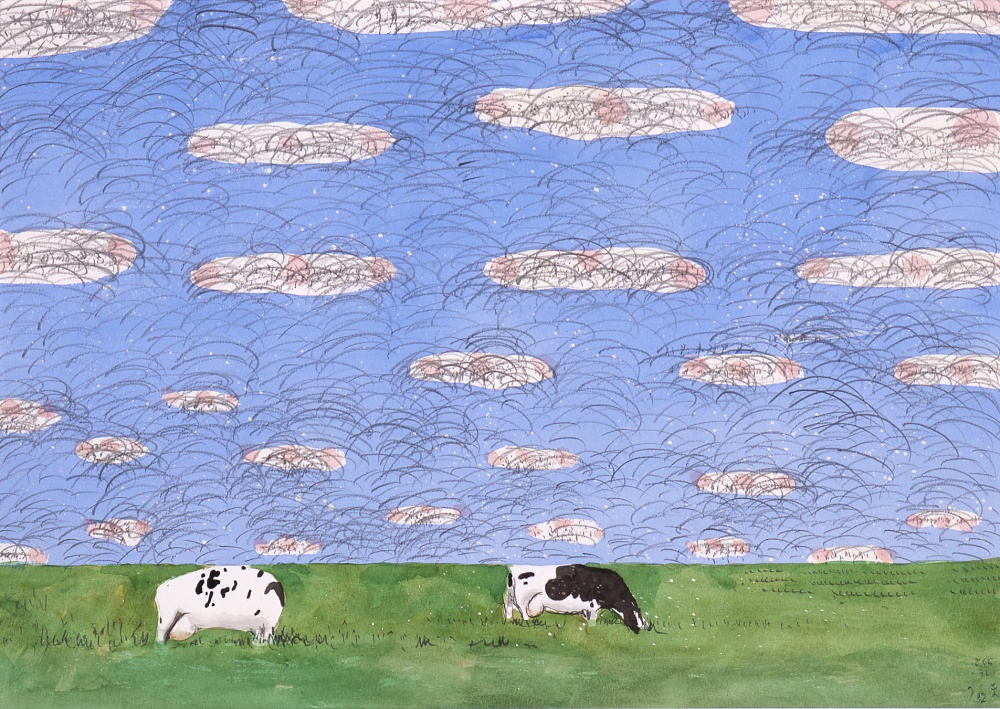

さびれた繁華街なのでしょうか。大きな通りに人らしきものがぼつんと描かれています。空が青く、影が長くのびているのを見ると時間は朝早く。車も通らず、ただそれだけの風景。画面右側に立ち並ぶ白いビル群には窓すらも描かれていません。題名は、画面右下にあるように《町の空白》。なるほど空白かと合点もいきますが、《空白の町》とすればちがうのだろうかと想像もふくらみます。さらには画面全体に広がる奇妙な斑点模様。画家はいったい何を描こうとしたのでしょうか。

この水彩画を描いた松本英一郎は、むしろ油彩画家として知られています。1932年福岡県久留米市に生まれ、県立明善高校から東京藝術大学に進学しました。大学院に在学中からとくに独立美術協会で頭角を現し、すぐに「平均的肥満体」シリーズでユニークなスタイルを確立しました。その後「退屈な風景」「さくら・うし」「花と雲と牛」といったシリーズを展開し、「なさそうで実在する風景、ありそうで実在しない風景」を描き続けました。

油彩画でも水彩画でも同じくふしぎな風景を描きましたが、この作品や「つき当たりの風景」のようなシリーズは水彩画だけでの実践になります。しかしシリーズや画材の違いを超えて松本は、何もない空間から発せられる磁場のようなものを描こうとしているのかもしれません。短いアーケードの向こう側、画面左の空白の部分に人も影も通りも建物も吸い寄せられていくと同時に、画面全体を覆う斑点模様がこの空白の部分から放出されているように見えなくもないでしょう。

いやそれよりも、この斑点模様のゆえに絵の風景が奥行きを持たないうすい平面に見えてはこないでしょうか。現実の風景を線遠近法という技法にのせて描くと同時に自らの網膜に映ったそれのように描くこと。風景を網膜化すること。それによって松本は、両者の間(あわい)に揺れる風景のリアリティをつかみとろうとしたのかもしれませんし、あるいは風景/空間から発せられる磁場に引き寄せられる自分自身(の眼)とその密やかで睦まじい関係とを描こうとしたのかもしれません。(竹口)

九州芸文館で開催中の「福岡県立地美術館コレクション展 うつろうかたち とけあうことば」(~7月6日)において《さくら・うし》をはじめ松本英一郎の油彩画・水彩画を6点ご覧いただけます。

→ http://www.kyushu-geibun.jp/

→ http://www.kyushu-geibun.jp/main/1334.html

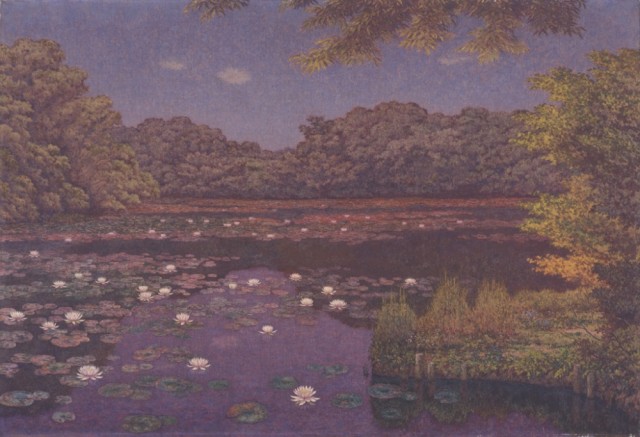

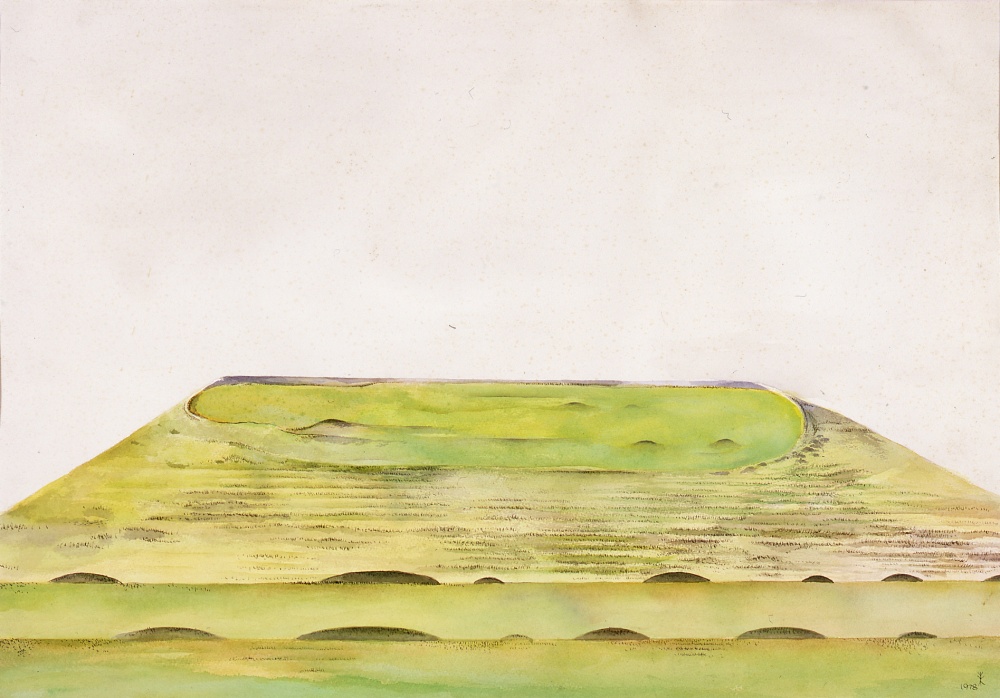

九州芸文館で野十郎

2014年4月17日(木)

福岡県筑後市の九州芸文館は、この4月、開館1周年を迎えます。その記念行事の一つとして、福岡県立美術館コレクション展「うつろうかたち とけあうことば」が開催されますが、髙島野十郎についても下記の6点を出品します。なお、本展では、14人の作家による約50点の洋画、日本画、彫刻、工芸品が、かれらの語ったことばとともに紹介されますので、春から初夏にかけての筑後路散策とあわせ、ぜひお出かけください。(魚里)

・「すいれんの池」 昭和24年(1949)

・「境内の桜」 昭和30年(1955)

・「初夏の野路」 昭和30年(1955)頃

・「有明の月」 昭和36年(1961)以降

・「壷とりんご」 制作年不詳

・「無題」 制作年不詳

展覧会情報についてはコチラ

→ http://fukuoka-kenbi.jp/blog/20140403_kenbi2529.html

九州芸文館についてはコチラ

→ http://www.kyushu-geibun.jp/

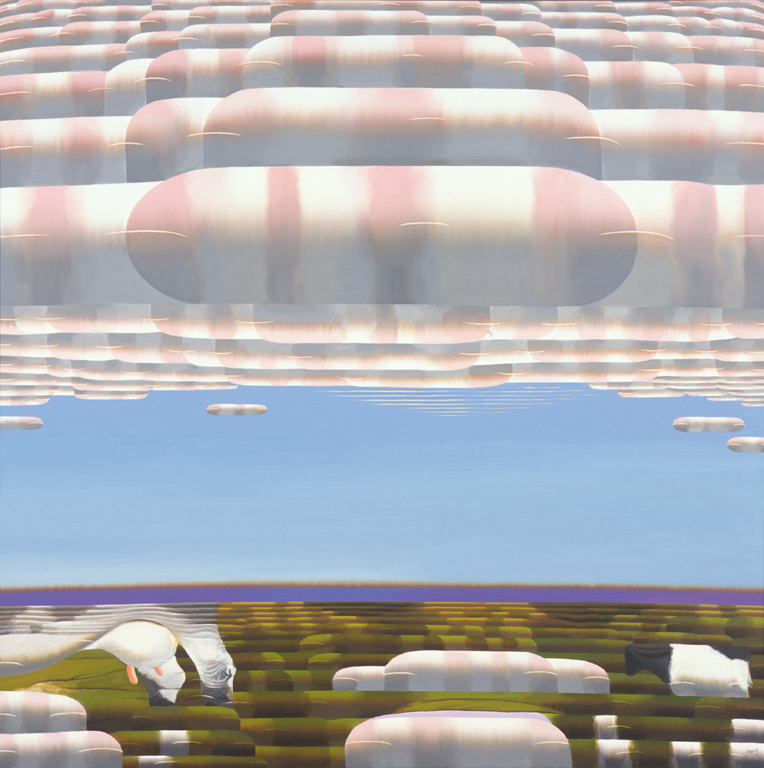

藤島武二「山中湖畔の朝」

2014年4月4日(金)

富士五湖のひとつとして知られ、写生旅行が大流行した明治時代以降、多くの画家たちに愛された山中湖。その山中湖をいだく風景を、単純化した構図と力強い筆致とで描きだす本作は、近代日本を代表する洋画家・藤島武二(1867~1943)によるものです。

鹿児島県に生まれた藤島武二は、中学時代から四条派の画家に師事して日本画を学び、その後上京、川端玉章の門に入ります。しかし日本画から洋画へ転向し、その類稀なる才能を黒田清輝に認められたことで、明治29年(1896)に黒田を中心に結成された白馬会の創立メンバーとなり、東京美術学校の助教授にも登用されます。そして、《天平の面影》(明治35年、第7回白馬会展、石橋美術館蔵) や《蝶》(明治37年、第9回白馬会展)など明治浪漫主義の雰囲気を色濃く反映する作品や、雑誌『明星』の挿絵制作で脚光を浴びました。

さて、当初は人物画を得意としていた藤島でしたが、明治38年(1905)から4年間にわたるフランス・イタリア留学を経た後、風景画にも盛んに取り組むようになります。朝のやわらかな陽光に照らされたなだらかな山裾と湖面。前景にはひときわ目を引く船。湖面には様々な光の色が描きこまれることで、その風景を包み込む空気までもを感じさせます。

本作をはじめ、単純化された構図と力強い筆致や造形が印象的な風景画を多く残した藤島ですが、彼は自らの絵画制作について次のように語っています。

「絵画芸術では、単純化ということは最も大事なことと信ずる。複雑なものを簡約する。如何なる複雑性をも、もつれた糸をほぐすように画家の力で単純化するということが画面構成の第一義としなければならない。(中略)風景を描くにしても、人物を描くにしても一切の余贅なものを省略し、省略して最後の描かざるべからざるもののみを描いていきたいと思う。」(藤島武二「足跡を辿りて」『美術新論』第5巻5号、昭和5年5月)。

単純化、簡略化、省略を経て、それでも描かなければならない「最後の描かざるべからざるもののみ」を描くこと。彼の絵画理念の核はそこにあったのです。そのような意味で本作は、その後の彼の代表作として有名な《耕到天》や「旭日」シリーズなど、力強く堂々たる造形的特徴を有する、壮大な風景画を予感させる先駆けとも言えるでしょう。(高山)

*******

本作は下記の展覧会にてご覧いただけます。

光風会100回展記念 洋画家たちの青春―白馬会から光風会へ

2014年3月21日(金)~5月6日(火) 東京ステーションギャラリー

2014年6月14日(土)~7月6日(日) 松坂屋美術館(名古屋)

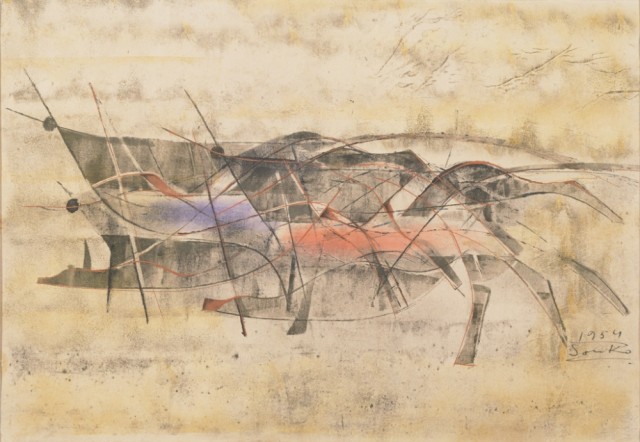

井上三綱「駆ける」

2014年3月18日(火)

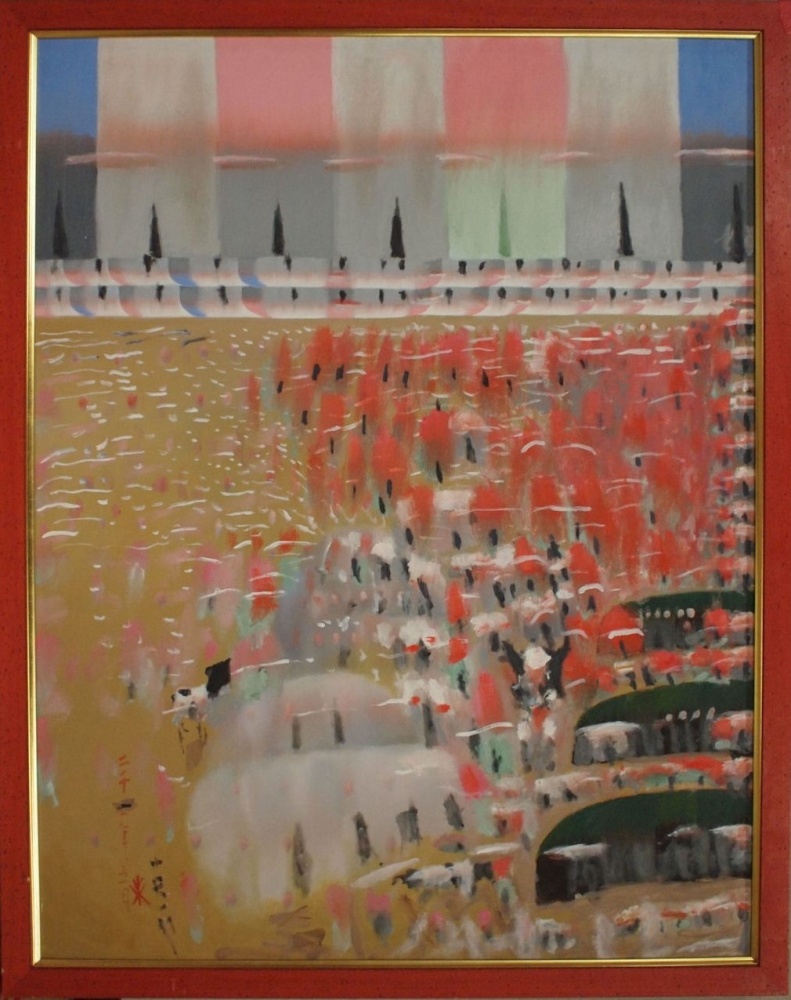

躍動的に交錯する線が印象的な作品があります。題名は《駆ける》。福岡県八女郡(現・筑後市)出身の井上三綱(いのうえ・さんこう 1899~1981)の作品です。同郷の大家、青木繁や坂本繁二郎から強い影響を受けながら、日本人としていかなる洋画を描くべきかと考えた井上は、戦後は油彩のかわりに胡粉やべんがら、墨、岩絵具などを自由自在に用いた混合技法を編みだします。また絵の表面を削ったり掻き落としたり、拓本やコラージュ、石膏を用いることも。その独特のマチエールと、リズミカルで躍動感に溢れた線描からなる味わい深さをたたえた作品は、独自の境地にあります。

彼は書や古代絵画、能、古典文学、和歌、禅、宗教などを研究して東洋の芸術への思索を重ね、自らの絵画へと昇華させました。また胡粉や岩絵具など、日本画の画材を使いながら、「伝統を濾過した抽象画」と評される独自の作風を確立した井上は、イサム・ノグチを初め海外でも高く評価されます。「井上三綱は片足を東洋に、片足を西洋に踏まえて悠然と立っている」というアメリカ人評論家の言葉は、その真髄を的確に言い当てています。

自らの芸術について「クラシックな方法でモダンな感覚を出す」という言葉で言い表していた井上。古きものに学び、咀嚼しながら、新らしきものを創り出すことは、近代日本の洋画家に共通する課題でした。画面を疾走するのは、彼が好んで描いた牛。洋画から出発しながらも、既存のジャンルに捉われることなく独自の絵画を追求した井上が、超然と戦後の美術界を駆けぬけた姿にも重なってみえます。(高山)

井上三綱 いのうえ・さんこう/明治32年(1899)~昭和56年(1981)

福岡県八女郡に生まれる。大正8年小倉師範学校卒業後、各地の尋常高等小学校で教鞭をとる。同15年帝展に初入選。この頃から坂本繁二郎に師事する。昭和5年頃から日本画、書、彫刻にも取り組む。同25年から国画会展に出品を重ねたが、同35年同会会員を辞し画壇を離れる。コラージュ、フロッタージュを併用した独特のマチエールで、日本や中国の故事、文学をモチーフにした屏風装の大作を数多く描いた。

*本作は、九州芸文館で開催される展覧会「福岡県立美術館コレクション展 うつろうかたち とけあうことば」(4月26日~6月1日、前期展示)にてご覧いただけます。

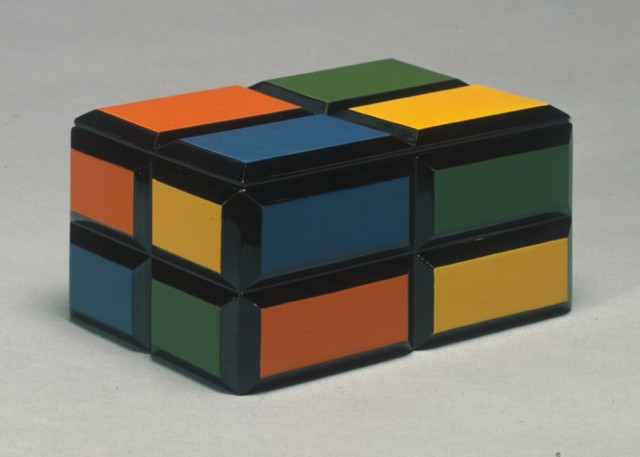

柏崎栄助「色漆手箱」

2014年2月4日(火)

まるでルービックキューブのようなカラフルな小箱。実はこれは漆の箱。1930年代の沖縄でデザインされて、つくられました。当時どれほど斬新なデザインだったのかを、いまでも色あせることのないその印象から想像できるかもしれません。

デザインしたのは柏崎栄助(1910-86)。秋田に生まれ、東京美術学校(現在の東京藝術大学)図案科に学び、戦後は縁あって福岡に定住したデザイナーです。彼はいったいどうしてこのようなデザインをつくったのでしょう。ひとつは「漆器」らしく見せたくなかったから。朱や黒を基調にして螺鈿や蒔絵による装飾を施した古式ゆかしいデザインではなく、幾何学的なデザインにより色漆の色そのものを主役にしています。ハレの日にうやうやしく手にする高級な調度品ではなく、日々の暮らしのなかでこそ映える道具。モダンデザインのお手本といえるでしょう。

もう一つの理由は、やはり「漆器」らしさを追求したかったから。沖縄にはいまも琉球漆器の伝統が続いていますが、その最大の特徴である漆の鮮やかな発色がデザインとしてみごとに活かされています。また琉球漆器で使用されるデイゴやシタマキといった南洋系の木は多孔質で柔らかく、軽く加工しやすいのが特徴。見た目の木の分厚さとはあいまって、手に取ると予想外の軽さに「あっ!」と声をあげてしまうほど。木の厚みを活かしたデザインはその驚きをいつもまでも新鮮なまま保ち、道具として日々使うよろこびを与えてくれるのです。

いまだ「デザイナー」という言葉さえ定着していなかった時代に柏崎は、自らの職能を「人間が生きること」に賭け、ときには自らの肉体を酷使して「生きる」とはどういうことかと考えつづけました。「すべての創造活動は、生きるという基本から始まる。(中略)私はデザイナーという技術家としての突込みに走っているが、人間が生きることからデザイナーの仕事は始まるのだ。それを、この身でしっかりと受け止めたい。社会生活に役立つものを作りたい。この島の人にも役に立つ何かを残したい」。昭和40年の日記にこう書きつけた柏崎は学生時代から沖縄に通い、八重山などの離島を回り島の人たちと語り合ったり、無人島でひとりぶっ倒れるまで歩きつづけたりしていたのでした。

紹介した小箱をはじめ、沖縄漆工芸組合紅房(べんぼう)のもとでデザインされた数々の漆器は、デザイナー柏崎栄助の原点にあたります。戦後福岡に定住した柏崎は、以降もフリーデザイナーの立場から、福岡特殊硝子(マルティグラス)でのデザイン指導、長崎県窯業指導所でのアイボリーチャイナの開発、福岡県福島工業試験場での木竹工デザインの見直し、筑後特殊花筵デザイン研究会の共同制作など様々な現場に関わります。その一方で九州クラフトデザイナー協会初代理事長、福岡学芸大学(現在の福岡教育大学)での非常勤講師と卒業生たちとの紙造形研究室(かみ研)の立ち上げ、岩田屋百貨店顧問、NIC顧問などを務め、後進の育成にも努めました。

「柏崎先生のデザインは、デザイナーにデザインの何たるかを教えてくれるデザインだ」。福岡で活躍する多くのデザイナーがいまもそう口をそろえ、生活者の思想を貫いたデザイナーの生きざまに襟を正すのです。(竹口)

*2月9日まで田川市美術館で開催中の「福岡県立美術館所蔵品巡回展 移動美術館展 未来をデザインする美術館」において、ここでご紹介した作品をはじめ、柏崎栄助デザインの漆器やガラス器などを見ていただけます。

→ http://fukuoka-kenbi.jp/blog/20131227_kenbi2065.html

→ http://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/bijyutu/

松枝玉記「水に潜る亀」

2014年1月1日(水)

新年明けましておめでとうございます。この一年がみなさんにとって健やかなものとなることを祈りまして、今年最初の「所蔵品200選」はこの清々しい久留米絣から。

白、淡藍、中藍、濃藍とつづく藍染のグラデーションがたくみに活かされた、リズミカルなデザイン。ただ眺めているだけでとても気持ちのいい作品です。よく見ると柄の輪郭がまっすぐに揃っていないところからも分かるように、絣は布に柄を染めてできているのではなく、柄にあわせて糸を染め分けた後にその一本一本を下絵の通りに織りあげていくわけですから、完成までにはじつに大変な手間暇がかけられています。

しかしどことなく変わった柄です。いったい何を表しているのでしょうか。

作り手は松枝玉記(1905-89)。福岡県三潴郡大溝村(現・大木町)に生まれ、中学を卒業と同時に絣製造の道に入った玉記はとくに柄づくりに才能を発揮し、従来は庶民の日常着であった久留米絣をハレとしてのそれへと革新をもたらした一人です。ほとんど黒々とした濃藍に染め上げることを金科玉条としていた時代のなかで、淡藍や中藍を主体とした抒情的で詩情あふれるデザインをもたらし、玉記にしかつくりえない久留米絣を次々と世に送り出しました。

この作品は玉記74歳のときのもの。すでに代表作と言える作品を数々つくりあげ、その自由闊達な持ち味を存分に謳歌していた頃です。作品名は《水に潜る(くぐる)亀》。つまりこの着物には、水面と亀の模様が交互にあしらわているのです。

藍色を基調にした一筆書きのような大胆な水面と、白のなかに藍色が浮かび、さらにその中に白が浮かぶという入れ子構造となった緻密な、しかしどこかユーモラスで堂々とした亀。亀は長寿の象徴としてメジャーな吉兆文のひとつですが、この亀はなかでも縁起のよい蓑亀なのかもしれません。甲羅にたくさんの藻を生やしゆらゆらと泳ぐ亀を古来からそう呼び珍重してきましたが、玉記のこの亀も甲羅を表す格子模様のまわりにはまるで水の中をたなびく藻のような白い縦線模様がびっしり。縦絣による輪郭の曖昧さが藻のゆらめきまで表現しているとしたら、そのデザインセンスの高さには脱帽する他ありません。

藍の美しさと久留米絣の特質を見事に活かした伝統工芸作品でありながら、あれこれと想像する余地をたのしむことのできる優れたデザイン作品であるとも言えるでしょう。(竹口)

他館の展覧会情報

田川市美術館で1月7日から開催される福岡県立美術館所蔵品巡回展「移動美術館展」ではデザインをテーマに掲げ、当館の収蔵品の中から松枝玉記のこの作品をはじめとしたさまざまな工芸作品やデザイン作品を選び紹介しています。

福岡県立美術館所蔵品巡回展「移動美術館展」

”未来をデザインする美術館”

2014年1月7日(火)~2月9日(日)

田川市美術館

http://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/bijyutu/

http://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/bijyutu/bijyututenran/2013/page_205.html?pg=1

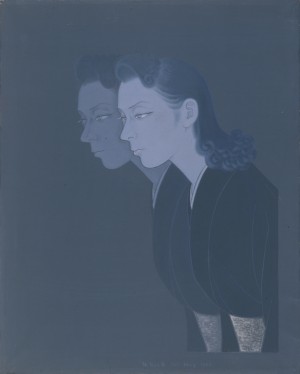

上田宇三郎「水」

2013年12月25日(水)

紙に墨一色で描かれたまるで抽象画にしか見えないこのふしぎな絵は、左下のサインがなければ上下左右も判然としません。サインには「U.Ueda」。日本画家 上田宇三郎(1912-1964)が49歳のときに描いた作品です。題名は《水》となっています。

水を描くとはいえ、画家は流れる川やさざ波立つ湖面を悠然と眺めているわけではありません。その姿を目で見ようとするのではなく、中にどぼんと入って交わって、体で感じる水を(想像することで)描こうとしています。流れ、ぶつかり、浮かび、沈み、湧き、消える。水の生命力とでもいうべきものがここにはとらえられていますし、にじみやぼかしを駆使した技法もあいまって、水が奥行きを持った存在としてこちらに迫ってきます。

上田は福岡県芥屋町(現在の博多区)に生まれました。大正14年(1925)福岡中学校に入学し、学業はつねに優秀でしたが、生来病弱だったために病気退学となります。退学後、気候の穏やかな春と秋だけ京都に滞在し、日本画を学びました。

戦後は主に福岡で活躍し、西部美術協会の結成に参加、昭和22年(1947)には宇治山哲平、赤星孝、山田栄二、久野大正らと福岡で戦後最初の美術家グループ「朱貌社」を結成しました。日本画家も洋画家もジャンル関係なく切磋琢磨しあうこのグループでの活動は、上田にもずいぶん刺激を与えたことでしょう。幾何学的な色面分割と大胆な墨線によってデフォルメされ、平面化された彼の日本画は、じつに前衛的でモダン。同34年からは日本表現派展に出品を重ね、さらに実験的で新たな画風を展開していきますが、惜しくも志し半ばで他界しました。

冒頭の作品を描いたのが亡くなる3年前。当時上田は「水」の連作を手がけ、じつにさまざまな水を生み出しました。なぜ水を描くようになったのかについては推測の域を出ませんが、戦後間もなくから鏡に向かう女性とその鏡像、あるいは木々と湖面に映る風景との組み合わせをよく描いていたことは注目に値します。それらの絵を見ていると、どちらが実体でどちらが虚像なのかが曖昧となり、虚実の関係が撹乱され、まるで入れ子のようになっていきます。ここには上田の虚弱な体質ゆえの〈弱いもの〉〈儚いもの〉〈捉えがたいもの〉への共感や偏愛が作用していたのかもしれません。

やがて「樹林」シリーズに見られるようなネガ・ポジの関係が反転した世界が立ち現われ、さらに「水」シリーズにおいて上田はいよいよ虚実の実、ネガ・ポジのポジをかなぐり捨て、虚/ネガのなかへと果敢に潜り込んでいくのです。

画面に広がった息苦しいまでの生命力は、それをなんとかつかみ取ろうとする画家の気迫をこそ伝えてくれます。(竹口)

他館での展覧会情報

福岡市美術館で上田宇三郎の回顧展が2014年2月16日まで開催中。当館の収蔵品も多数出品されています。

没後50年 上田宇三郎展 ―もう一つの時間へ―

福岡市美術館(福岡市中央区大濠公園)

2013年12月18日~2014年2月16日

http://www.fukuoka-art-museum.jp/