ケンビブログ

児島善三郎が「キャンバスにこめた希望」(第6回・最終回) 咲き誇る花々 生きることへの希望

2023年11月29日(水)

10月7日(土)から12月10日(日)まで、当館で開催している「生誕130年 児島善三郎展―キャンバスにこめた希望」をより深く楽しんでいただくために、「児島善三郎が「キャンバスにこめた希望」」と題する記事を全6回にわたってお届けします。

第6回 咲き誇る花々 生きることへの希望

児島善三郎は、たくさんの花の絵を描いたことで知られています。彼によれば、そもそも花の絵を描き始めたのは、雨の日の退屈しのぎだったとのことで、風景を描くことにくらべれば全く面白くなかったといいます。しかし、こりずに描き続けるうちに、実物の花よりも生き生きした花が描けるようになり、ここまで来ると、雨の日が苦にならなくなった、とのこと。

児島善三郎《百合とカーネーションその他》昭和30年(1955)、個人蔵

こうしてすっかり花の魅力に取りつかれた児島は、花の色や形を研究するべく、自分の庭でバラやダリアなどを育てる徹底ぶりでした。さらには、花をより美しくみせるために、花を引き立てるための花瓶や敷物や背景をどのように取り合わせるかと考えました。派手な原色をたくさん使いながらも、それを調和させるということ、そして、平面的なものと立体的なものを同じ空間のなかで破綻なくつなぎあわせるということこそ、児島の答えでした。

児島善三郎《雪柳と海芋に波斯の壺》昭和31年(1956)、東京国立近代美術館蔵 *海芋(カラー)を重心に雪柳を放射状に描き、派手な色彩と模様を組み合わせ、壮麗で生命感に満ちた作品へと仕上げている。

還暦を目の前にした児島は、さらなる制作の意欲に燃え、住み慣れた国分寺を離れ、東京の荻窪に転居しました。彼にとっては、夢と希望に満ちた新天地での暮らしであったはずでしたが、それを裏切るかのように、徐々に持病が悪化し、屋外での風景写生がだんだんと難しくなっていきました。しかし、そのような不本意な状況のなかでも、絵を描きたいという思いを強く持ち続けた児島は、病魔と闘いながら、夢中で花の連作に取り組んでいったのです。彼の晩年を彩る豪華絢爛な花の絵は、いずれもこの頃に描かれたもの。絵の中で、その生命を謳歌するかのように美しく咲き誇る花々には、永遠の美が宿されているだけでなく、生きるということに対する児島自身の強い希望が重ね合わせられていたのではないでしょうか。

児島善三郎《ミモザその他》昭和32年(1957)、久留米市美術館蔵 *画面いっぱいに咲き誇るミモザのに、派手なクロスを組み合わせ、背景には明るい紫色というように「豪華絢爛」という言葉がふさわしい作品。李朝の白い壺が全体をまとめる役割を果たす。

一進一退を繰り返し、最晩年に入院生活を送った病院では、一日1時間限りの制作しか許されなかったものの、自らの病の回復を信じ、またヨーロッパへ行くのだという希望をもって絵を描き続けたといいます。

「春陽桜咲く頃に、退院出来るかもしれない。朝から夕方迄思う存分画が描けるようになったら、それ以上、私に取ってなんの幸せを望むことがあろう」と亡くなる2か月前に書いた児島。いつまでも絵を描き続けたい、そしてヨーロッパへ行きたいという果たせぬ夢を追い続けながら、最後まで絵筆を離すことがなかった児島善三郎は、昭和37年(1962)に69歳の生涯を閉じました。

児島善三郎《花(絶筆)》昭和37年(1962)、個人蔵(福岡県立美術館寄託) *病室に残された絶筆。死への不安を感じさせないバラは、凛として上を向いている。

第3回「新時代の美術を確立する―独立美術協会の設立」はこちらから

第5回「キャンバスにこめた希望―不滅の美の探求」はこちらから

児島善三郎が「キャンバスにこめた希望」(第5回) キャンバスにこめた希望 不滅の美の探求

2023年11月23日(木)

10月7日(土)から12月10日(日)まで、当館で開催している「生誕130年 児島善三郎展―キャンバスにこめた希望」をより深く楽しんでいただくために、「児島善三郎が「キャンバスにこめた希望」」と題する記事を全6回にわたってお届けします。

第5回 キャンバスにこめた希望―不滅の美の探求

「「春遠からじ!」希望をもつことだ。やがては春も廻り来る」

この一文は、児島善三郎が昭和25年(1950)に描いた代表作《春遠からじ》に、自ら添えた言葉です。《春遠からじ》に描かれているのは、かねてより児島が幾度となく描いてきた国分寺の風景です。終戦前後に描いた国分寺風景をテーマとする作品では、誇張的な表現が抑えられ、むしろ様式化を加えず、写生に基づいた写実的な表現へ回帰しています。

児島善三郎《春遠からじ》昭和25年(1950)、個人蔵 *暗い冬の風景のなかに、緑色の草が萌えている。厳しい冬も間もなく終わり、穏やかな春が訪れるまさにその季節感を見事に表現する。

さて、戦時中においては、「彩管報国」のスローガンのもとに多くの画家が時代の動きに従ったなかで、児島は戦争に直接かかわるような仕事はしませんでした。そのため、絵具の配給が止まったり、キャンバスが尽きたり、苦しい時代を過ごしたと云います。しかし、戦前と戦後で描く対象が大きく変わらず、画業が断絶しなかったことは幸いなことでした。

児島善三郎《国分寺風景(雪)》昭和22年(1947)、個人蔵

とはいえ、終戦を迎え、時代や価値観の大きすぎる変化にさらされたことが、画家の感受性に全く作用しないはずはなく、戦争末期から戦後まもない頃にかけて描かれたのどかな国分寺の風景には、未曾有の苦難と空虚に満ちた時代のなかでも、絵にだけは「永遠であること」「悠久であること」を切実なまでに求めようとする、祈りのようなものさえ浮かび上がってきます。

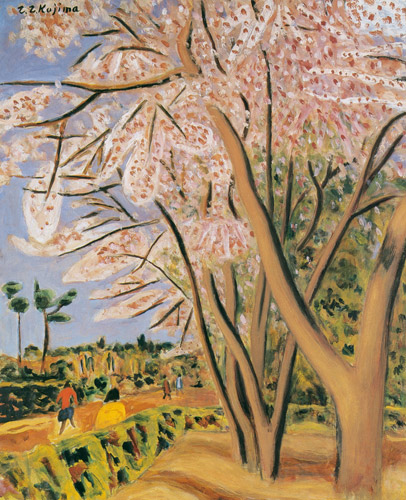

児島善三郎《満開》昭和23年(1948)、個人蔵(福岡県立美術館寄託) *自邸の東屋を中心に満開の桜を描く。やがて季節はめぐり、春がやってくることを祈るような気持ちが重ね合わせられているのかもしれない。

その流れのなかで生まれた作品が《春遠からじ》。寒い冬のあとには必ずあたたかな春が来るように、季節は永遠にめぐり続けること、そしてだからこそ、どんな困難な時代にも終わりは必ず訪れることを示そうとしたのではないでしょうか。その芯の通った絵と力強い言葉が、見るものの心を鼓舞し、希望を与えるのだと信じて。

児島善三郎《アルプスへの道》昭和26年(1951)、東京国立近代美術館蔵 *日本アルプスの堂々たる姿に、躍動感に満ちた雲を添える。「悠久なるものへの憧れ」を込め、大自然の呼吸を全身に引き受けながら描き上げた戦後の風景画の傑作。

《春遠からじ》のにち、児島の視点は、国分寺風景という身近な場所から雄大な山岳風景へと向かいます。戦後の名作としても名高い《アルプスへの道》では、力強くそびえたつ日本アルプスの堂々たる姿が捉えられています。造形的な完成度の高さもさながら、戦後という復興途上の時代を生きる人々にとって、世の中を照らし出す希望の光になる、という同時代的な意味を含んだ作品であったことが、その評価を確かなものにしたのでしょう。

児島は、《アルプスへの道》の制作メモ(未公刊)のなかに、こんな言葉を遺しています。

「我々は画を見ることにより強い活力と、人生に希望と生命の歓喜を呼び起させる嵐の様な生命を持った画を描かねばならない」。

児島善三郎《風景(桜)》昭和23年頃(c.1948)、直方谷尾美術館蔵 *国分寺の桜並木を描く。桜の下をゆったりと歩く人々の姿からは、穏やかな春の到来を喜ぶ気持ちが伝わってくるようだ。

児島善三郎が「キャンバスにこめた希望」は、時代を経た今でも生き生きと絵の中に宿り続け、今を生きる私たちの心も、明るい方へと導いてくれます。

児島善三郎が「キャンバスにこめた希望」(第4回) 国分寺 風景との対話

2023年11月13日(月)

10月7日(土)から12月10日(日)まで、当館で開催している「生誕130年 児島善三郎展―キャンバスにこめた希望」をより深く楽しんでいただくために、「児島善三郎が「キャンバスにこめた希望」」と題する記事を全6回にわたってお届けします。

第4回 国分寺―風景との対話

児島善三郎は、その生涯において多くの転居をしていますが、すべての転居には積極的な意味があり、生活する場所が変わることが転機となって絵に新たな方向性が見いだされています。児島自身も、理想の土地で仕事をすれば仕事が飛躍し、日本一の絵描きになれると信じていたようです。

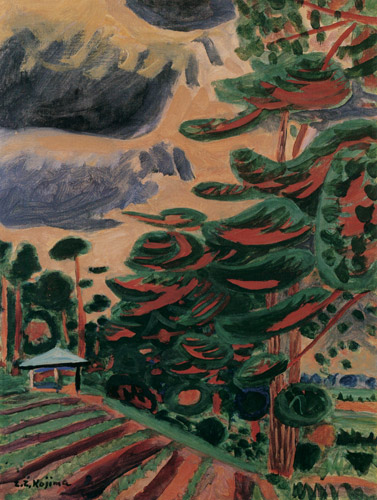

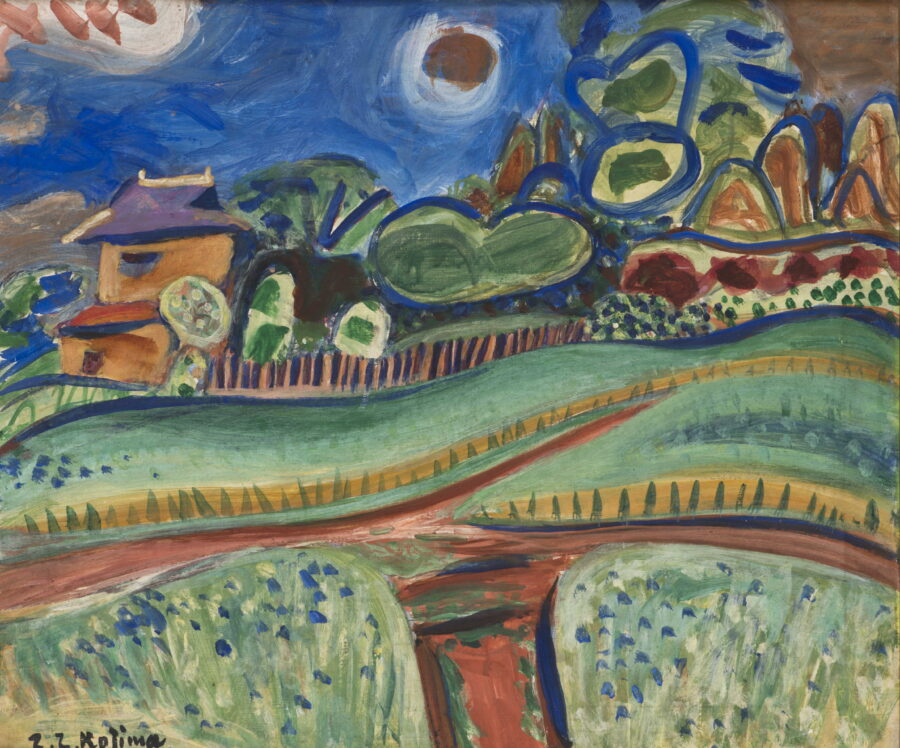

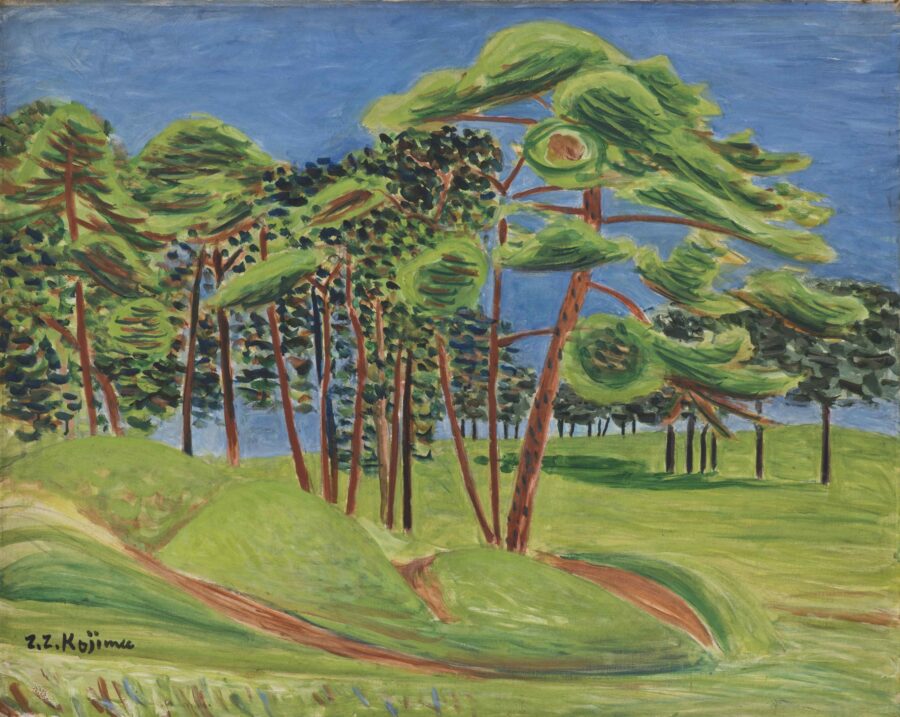

児島善三郎「松籟」昭和13年(1938)、個人蔵 *国分寺の松林を描く。松林を吹き抜ける風に松がそよぐ音が聞こえてくるようだ。

住み慣れた代々木の地を離れ、東京の郊外にある国分寺に転居したのは昭和11年(1936)のこと。しかし、それまでの都会生活とは異なる自然豊かな暮らしに、最初はなじめなかったといいます。しかし、国分寺は「大自然とともに呼吸し、そこから真実なる画人の生活を始めることが本当の芸術を生かす道になる」と考えた児島の理想の場所であっただけでなく、「生命に充ちた仕事がしたい」という希望をかなえてくれる場所でもありました。

いずれにしても、国分寺時代こそは、児島の生涯で最も充実した時期であり、華やかな色彩と線描からなる「児島様式」が開花しはじめた時代でした。

児島善三郎「東風」昭和14年(1939)、個人蔵(福岡県立美術館寄託) *松を〇×△などの単純化した造形で描く。動きのある線で描かれた松は今にも動き出しそうだ。

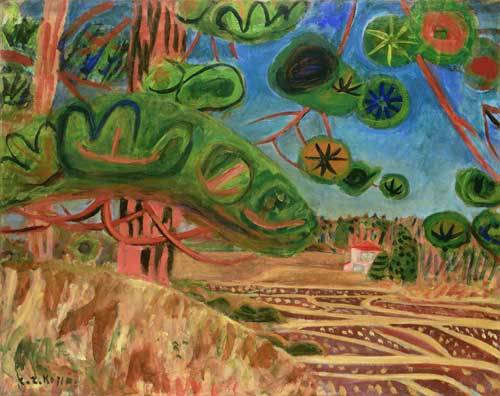

国分寺の地で児島は、季節の移ろいで変化する自然の表情を観察し、その風景と対話するかのように絵を描きました。そして、自然が見せる瞬間の美しさの奥に「永遠の相」を見いだし、それをキャンバスに刻み込んだのです。国分寺の自宅周辺に広がる松林や田園などの平凡な風景でも、ひとたび児島の手にかかればたちまち生命感を宿した絵になりました。

児島善三郎「炎天」昭和13年(1938)、個人蔵(福岡県立美術館寄託) *強い真夏の太陽の光を浴びる田園を描く。一筆で大胆に描かれた線が面白い。

さて、留学後の児島の最大の目標は、「日本的油絵」を確立することでした。国分寺に移ったのちは風景に盛んに取り組むようになり、南画や琳派や桃山障壁画、そして水墨画などの日本の伝統様式を油彩画により再解釈しようと試みました。昭和10年(1935)以降から戦時中にかけては、日本の伝統や風土や感性に根差した日本独自の洋画を創造しようとする「新日本主義」を提唱し、戦争の足音も聞こえてくるなかで、日本そのものにも目を向ける契機にもなりました。

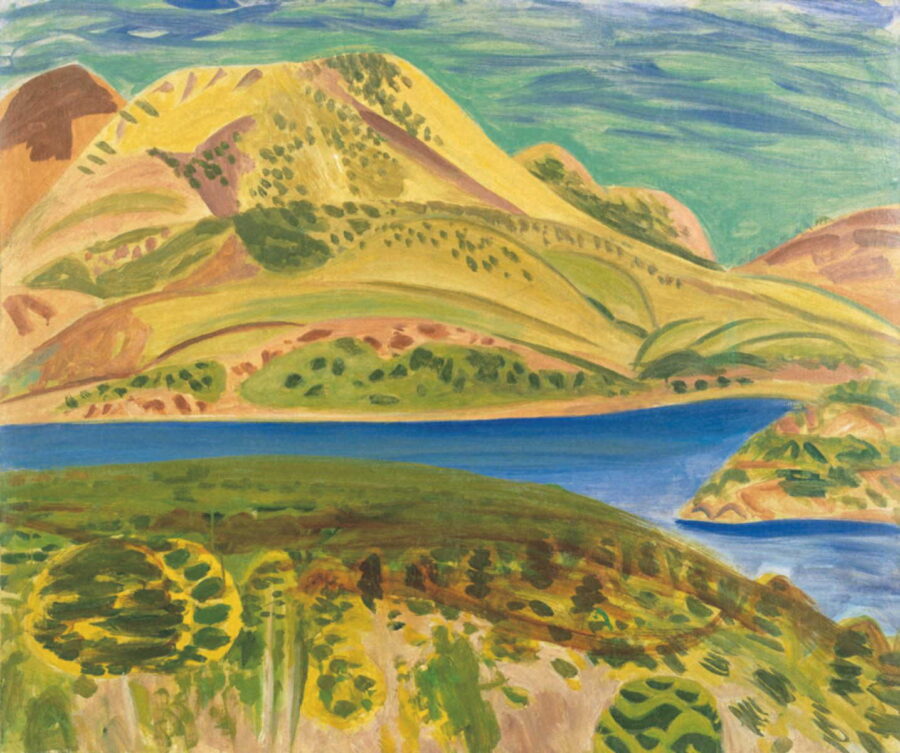

児島善三郎「箱根」昭和13年頃(c.1938)、福岡県立美術館蔵 *箱根の二子山と芦ノ湖を描く。山は誇張され、流れるように自由奔放な線が踊る。

ともあれ国分寺での制作は、あくなき制作意欲をほしいままにしながら風景画の名作を次々と生み出した、児島にとっての黄金時代であっただけでなく、「日本的油絵」の創造という明確な目標を掲げて勇猛果敢に前進した、希望に満ちた時間であったと言えます。

児島善三郎が「キャンバスにこめた希望」(第3回) 新時代の美術を確立する 独立美術協会の設立

2023年11月5日(日)

10月7日(土)から12月10日(日)まで、当館で開催している「生誕130年 児島善三郎展―キャンバスにこめた希望」をより深く楽しんでいただくために、「児島善三郎が「キャンバスにこめた希望」」と題する記事を全6回にわたってお届けします。

第3回 新時代の美術を確立する―独立美術協会の設立

3年半の留学を終えた児島善三郎は、ヨーロッパで学んだことを日本でも実践しようとします。とくに、西洋美術の伝統を踏まえながらも、そこに日本らしさをこめた「日本的油絵」を作り出すことへの希望を強く持っていました。しかし、彼が所属していた二科会は、留学を終えて自らの進むべき道が見えてきた児島の考え方とは全く合わないものとなっていました。

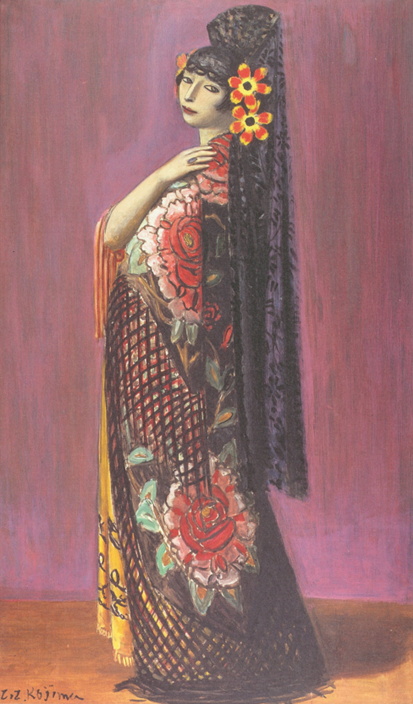

児島善三郎《スペイン装の高田せい子氏像》昭和4年(1929)、第17回二科展、北九州市立美術館蔵 *舞踏家をモデルに「見返り美人」を思わせるような姿態で描く。スペインの民族衣装の表現が印象的である。

そこで児島は、二科会を脱退し、二科会からの「独立」、そしてさらには西洋美術からの「独立」をもくろみ、「独立宣言 茲に我々は各々の既成団体より絶縁し、独立美術協会を組織す、以て新時代の美術を確立せんことを期す」という高らかな宣言とともに、昭和5年(1930)に独立美術協会を結成し、その若き団体のリーダー的な存在として大きな役割を担いました。

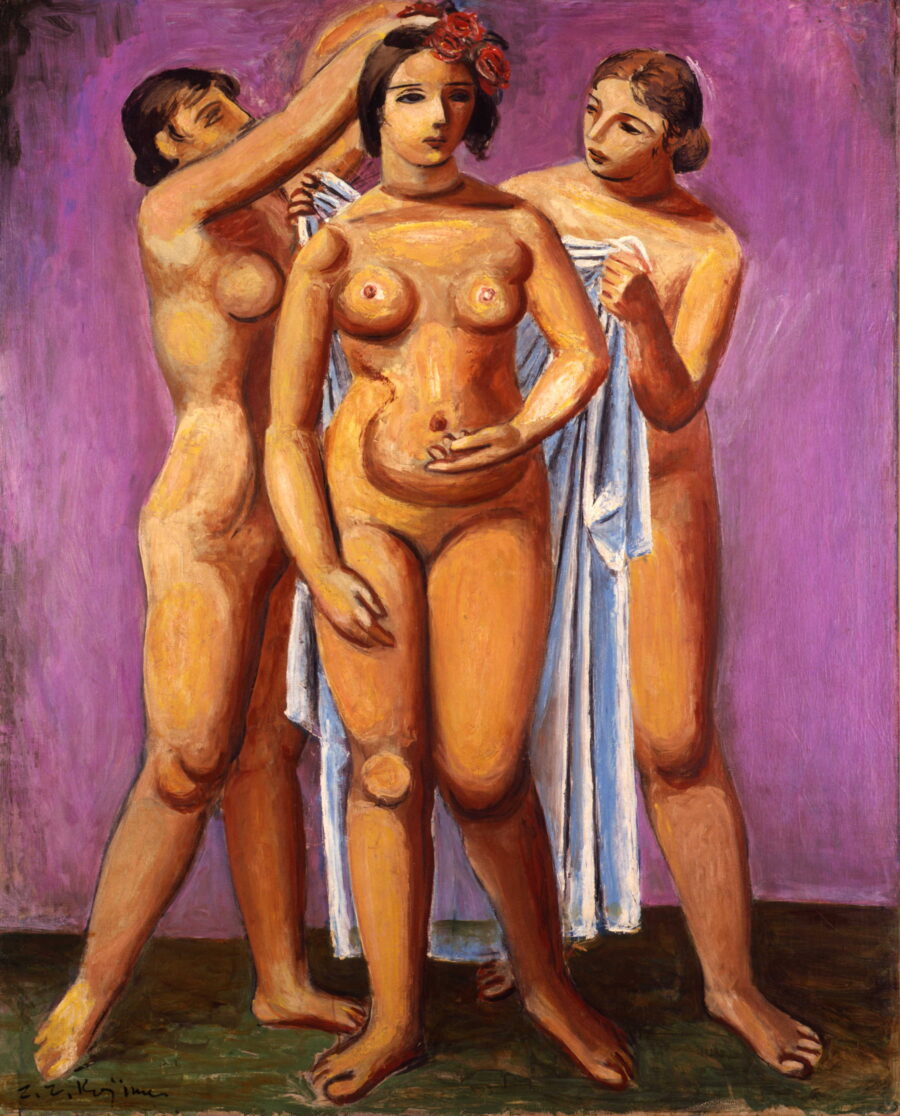

児島善三郎《独立美術首途(第二の誕生)》昭和6年(1931)、第1回独立展、横須賀美術館蔵 *若さと熱のこもった作品には、独立の誕生にかける並々ならぬ思いがこめられている。

第1回独立展に、《独立美術首途(第二の誕生)》と題する作品を発表し、独立美術協会の華々しい門出を祝した児島は、以後も毎年の独立展を主戦場に、おおらかで力強く、華麗な作品を発表しました。独立展に集う作家は、作風の相違はあれども、色調や筆触の端々にある種の熱気のようなものを感じさせる作品を手掛けていますが、そのような「独立らしさ」を牽引していたのもまさに児島の作品であり、児島善三郎という存在そのものでした。(第4回に続く)

児島善三郎《代々木の原》昭和9年(1934)、第5回独立展、福岡県立美術館蔵 *筆の線が自由に踊るすがすがしい作品。この頃から「日本的油絵」を実現するために、松の絵に取り組んだ。

児島善三郎が「キャンバスにこめた希望」(第2回) 憧れのヨーロッパ 希望に満ちた船出

2023年10月27日(金)

10月7日(土)から12月10日(日)まで、当館で開催している「生誕130年 児島善三郎展―キャンバスにこめた希望」をより深く楽しんでいただくために、「児島善三郎が「キャンバスにこめた希望」」と題する記事を全6回にわたってお届けします。

第2回 憧れのヨーロッパ 希望に満ちた船出

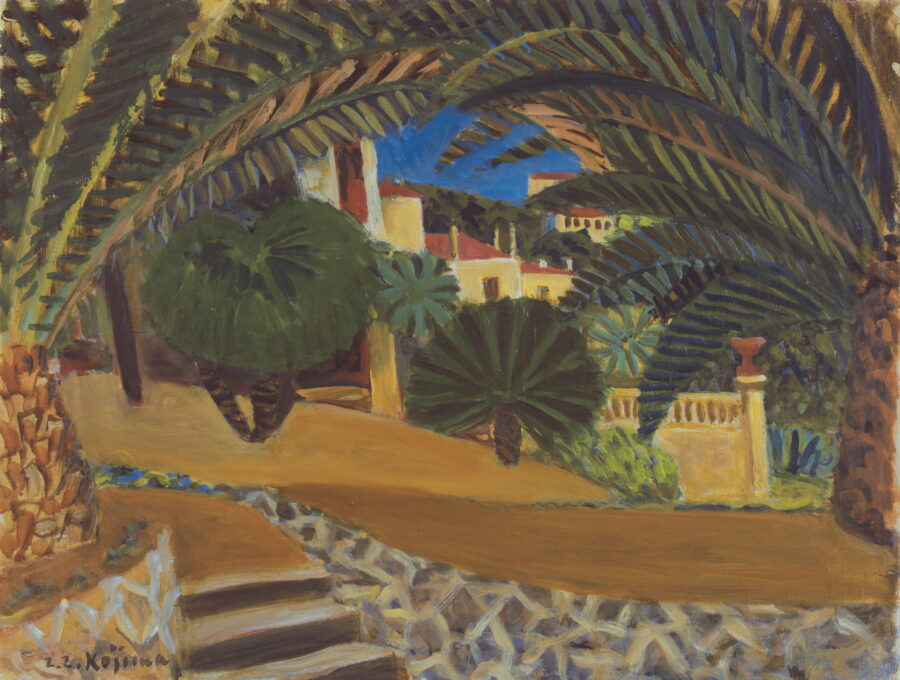

大正14年(1925)、宿願であったヨーロッパ留学の切符を手に入れた児島善三郎は、油絵をもう一度最初から学ぶ覚悟でヨーロッパを目指しました。自らの将来に少しずつ明るい光が見えはじめていた32歳の児島にとって、希望に満ちた船出であったことは想像に難くありません。

児島善三郎「ソテツのある公園」大正14年~昭和3年、北九州市立美術館蔵 *南仏の地で手掛けた風景画。踊るように自由奔放に描かれたソテツは、帰国後の松の絵を思わせる。

留学中の課題のひとつは、人物画を修得すること。人体の立体感や重量感の表現を基礎から身に着けることでした。

そのため、当時のパリで大流行していたアンリ・マティスやアンドレ・ドランなどのフォーヴィスムの影響はそれなりに受けつつも、それだけに飛びつくことなく、むしろルネサンスなどの古典美術に心を寄せ、その根底にあるものをくみとろうとしました。パリを拠点としつつも、寸暇を惜しんで各地を旅行し、美術館をめぐったわけですが、とくにティツィアーノやティントレット、ルーベンスなどの作品に強い影響を受け、豊満な裸婦の表現をわがものとするべく、必死で勉強をしました。

児島善三郎「鏡を持つ女」昭和3年、東京国立近代美術館蔵 *留学期の勉強の成果が見られる、ギリシャ彫刻を思わせるような量感あふれる裸婦像。

3年半の留学のうち、最初の2年間はなかなか仕事を楽しめない暗中模索時代であったといいますが、留学期の後半は、かつて佐伯祐三が使っていた広いアトリエに移ったこともあり、裸婦の大作を次々と仕上げていきます。そこで描いた作品は、昭和3年(1928)の第15回二科展に特別陳列され、二科会員に推挙されるなど、日本の洋画壇のなかでだんだんと頭角を現わしていきました。(第3回に続く)

児島善三郎「カテドラル・ド・ナント」昭和2年、個人蔵(福岡県立美術館寄託) *のびやかな線や明朗な色彩に、のちの作品を予見させる特徴があらわれている。

児島善三郎が「キャンバスにこめた希望」(第1回) 苦難と成長の青年時代 絵を描く喜び

2023年10月22日(日)

10月7日(土)から12月10日(日)まで、当館で開催している「生誕130年 児島善三郎展―キャンバスにこめた希望」をより深く楽しんでいただくために、「児島善三郎が「キャンバスにこめた希望」」と題する記事を全6回にわたってお届けします。

第1回 苦難と成長の青年時代―絵を描く喜び

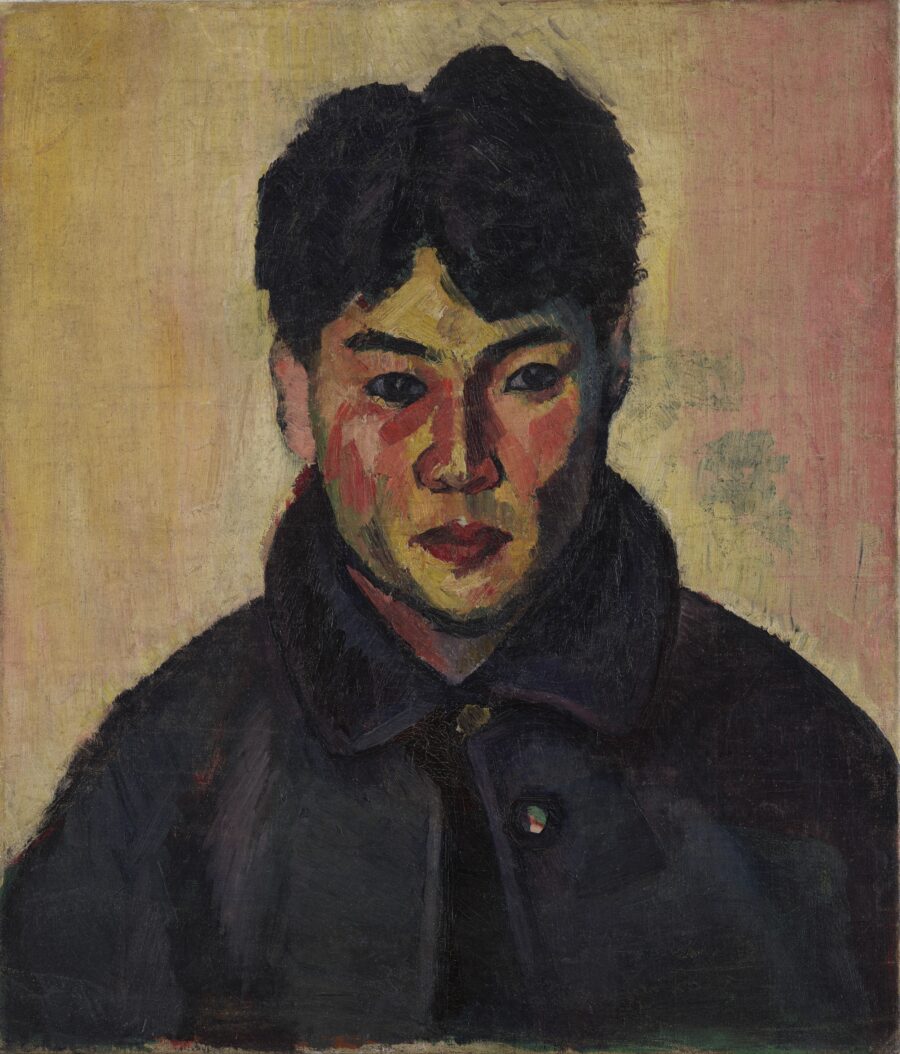

児島善三郎は、明治26年(1893)に、福岡市中島町(現・福岡市博多区中洲中島町)の裕福な紙問屋の長男として生まれ、名門校である修猷館に学びました。長男として生まれたからには、家の後継ぎになることを周囲からは望まれながらも、幼いころから好きでたまらなかった「絵を描く」ということの強い思いに駆られ、反対を押し切るような形で上京します。

当時の日本の洋画壇は目まぐるしい転換期にありました。児島が最初に住んだ東京の駒込には、萬鉄五郎らも住んでおり、彼の強い影響を受けながら、一流の画家になることを夢見て修練に励みます。

児島善三郎「黒マントの自画像」大正3年、久留米市美術館蔵 *萬鉄五郎の影響が色濃い初期の自画像。自負心と不安が読み取れる。

児島善三郎「下板橋雪景」大正10年、個人蔵(福岡県立美術館寄託) *遠近法を意識しながら、雪を温かみあふれる色彩で描く。

しかし、ここで児島は大きな挫折を経験します。東京美術学校の入学試験に失敗したのです。誰よりも強い思いで上京したはずが、なかなか思うようにならない現実がそこにはありました。さらには追い打ちをかけるように、そのような苦悩と肉体的な無理がたたってか、児島は胸を病み、郷里に戻って5年間もの療養生活を送ることを余儀なくされたのです。この2つの挫折が、20代の児島にとってどれほどもどかしく、苦しいことであったかは想像に難くありません。

しかし、児島はその苦しみをエネルギーに変え、決して悲観することはしませんでした。闘病生活についても「その間に「人間」を修養した。生命の尊さを知った。今も私が、来る日、来る日を惜しんで仕事をしているのはその時代の生命への愛着の実感から来ている」と前向きにとらえようとしました。

大正9年(1920)に健康を回復して再び上京したのちは、二科会で初入選、二科賞の受賞という快挙を遂げます。社会的な成功もさながら、児島はこのころの自らについて「渇したものが水を飲むように」「バッタが野を飛び回るように」、思う存分絵を描ける喜びをかみしめたと述べています。

児島善三郎「早春の野を走る列車(板橋風景)」大正10年ごろ、個人蔵 *絵筆をとることができる喜びにあふれ、夜昼構わず絵を描いていたことを伝える夜の麦畑の光景。

このように、若き児島は画家としては決して順調な歩み出しではなく、むしろ様々な葛藤や苦悩をたくさん引き受けていました。しかし、そのような経験が彼を強くしたのは間違いなく、それでもあきらめないという強い心で、画家として生きていく希望を取り戻したのです。(第2回に続く)

児島善三郎「青衣の母像」大正11年、個人蔵(福岡県立美術館寄託) *生涯連れ添った妻のはるを美しく丁寧な筆運びで描く。

野見山暁治さん ありがとうございました

2023年6月26日(月)

野見山暁治さんが、2023年6月22日に逝去されたと訃報が届きました。

当館とは長年お付き合いくださり、昨年12月から2月の間は「寄贈記念展 野見山暁治」展を開催しました。

102歳。生涯をかけて現役の画家を貫かれました。

野見山さんを追悼し、6月27日(火)から現在4階展示室で開催中のコレクション展「ひろがる日本画」展の会場内にて、先の寄贈記念展で最新作としてご紹介した《忘れた日》(2022年、油彩・画布、作家蔵)を1点、追加で特別展示します。

野見山暁治さん ありがとうございました。

*野見山氏の肖像は、2022年10月31日に福岡県糸島市で撮影されました。

*本投稿にかかわるすべての写真は、長野聡史撮影。

↓「寄贈記念展 野見山暁治」展の会場風景