ケンビブログ

高島野十郎「秋陽」

2017年10月6日(金)

髙島野十郎「秋陽」

秋空の夕陽が藪木立に傾いて、強い斜照が草木をシルエットのなかに溶かし込んでいます。残光を受けたススキの穂は仄かに白けて揺れています。寂莫としたエモーショナルな夕景を見事に表現した本作は、太陽の連作のひとつですが、こうした夕方の風景とともにとらえた作品が野十郎には多い。陽のまぶしさと影の暗がりとがつながって、野十郎の独特な抒情性を作り出しています。

*本作は当館4階の「髙島野十郎特設コーナー」にて展示中です(2017年10月4日~11月末頃まで)

高島野十郎「ティーポットのある静物」

2017年8月4日(金)

髙島野十郎「ティーポットのある静物」昭和23年以降、福岡県立美術館蔵

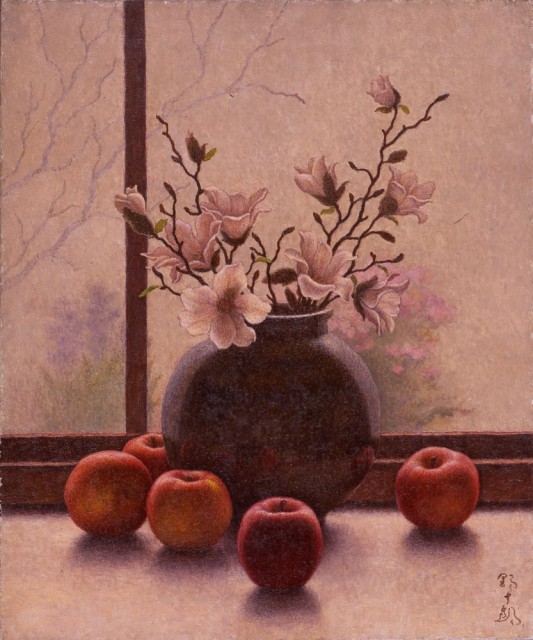

高島野十郎の画業の中心となるものに静物画があります。作品に取り上げられているのはリンゴやブドウや桃などの果実類か、あるいは菊やバラ、ケシなどの花卉類のいずれかの場合が多いですが、どの作品も卓上静物画で、壁かカーテンを背景にしたテーブルの上に、果実や花瓶に活けられた花が配置されています。しかも、周囲の部屋の様子などは一切描かれず、対象に密着した空間に限定されているのです。果実や花のこまやかな描写もさることながら、テーブルに敷かれた布のしわや模様、また花瓶や皿の光沢なども念入りに表現され、画面の隅々に至るまでおろそかにされたところがありません。戦前期頃までは斜め上からの光線が作り出す陰影によって、立体感と質感が強調されていましたが、しだいに光が全体を包み込み、ごく微細な部分まで均等に表現され、息詰まるほどの濃密な画面になっています。

本作「ティーポットのある静物」は、花瓶や果実がすっきりと配置されることの多い野十郎作品のなかではやや異色で、格子柄の布と豊かな模様のドレープの布がテーブルにかかるなど、変化に富んだ構成となっています。釉薬が光沢を放つ花瓶と乳白色のポット、そして透明なグラスという材質の異なる器に、肌触りが異なる布。これらの違いを正確に表現しながら、赤いリンゴの連なりが画面にまとまりを与えています。

*本作は、現在福岡県立美術館で開催中のコレクション展Ⅱ「特集・風景をとらえる」にてご覧いただくことができます(2017年6月24日~8月31日まで)。

中村琢二「波勝崎」

2017年4月4日(火)

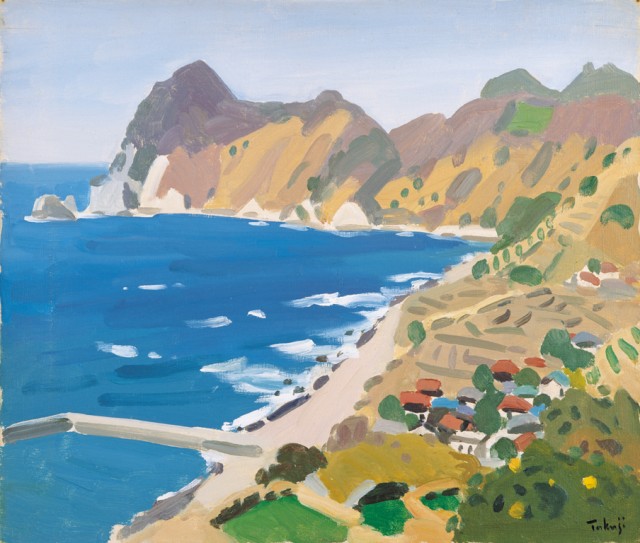

中村琢二「波勝崎」福岡県立美術館蔵

小さな入り江に抱かれて広がる紺碧の海が印象的です。さっと画面を撫でるように純白の絵具で引かれた波が、海の青さを引き立てるとともに、画面に軽快な動きを与えています。じっと見ていると、波や風の音が聞こえてくるようです。

中村琢二(1897-1988)は人物画とともに、海や山を望む風景画を数多く描きました。彼は本作のような小さなカンバスを持って各地に出かけ、気に入った風景を前にイーゼルを立て、現場でほぼ描き上げてしまいます。彼はアトリエにおいて人物画や大作を描き、合間に写生旅行を繰り返していました。例えば1971年の日記によれば、5月に信州の高遠、5-6月は蔵王・会津若松・磐梯山、6-7月に木曾と大井川上流、11月には京都から尾道さらに松江と足を伸ばしています。

本作に描かれた波勝崎は西伊豆にあります。西伊豆は彼の好みの写生地で、何度となく訪れては絵にしています。「西伊豆の海岸の陽だまりなどで画を描いている時、私も絵描きになってよかったとしみじみ思うことがあります」と回想していますが、美しい風景に接した琢二自身の喜びや弾む心が絵に潤いを与えています。

彼は兄の研一こそがプロであって、自分はアマチュアに過ぎないと語っています。研一のように美術学校出身ではありませんが、琢二も日本芸術院会員となった立派なプロです。この言葉は、描く楽しさを忘れることがなかったことを語っているのではないか。本作を見るとアマチュアであることは彼にとって誇りの言葉でもあったように思えるのです。(西本匡伸/福岡県立美術館副館長)

*本作は、コレクション展Ⅰ「生誕120年 中村琢二 瑞々しき画布の輝き」展にてご覧いただけます(2017年3月25日~6月18日)。

「生誕120年 中村琢二」展でも髙島野十郎作品を展示しています!

2017年3月24日(金)

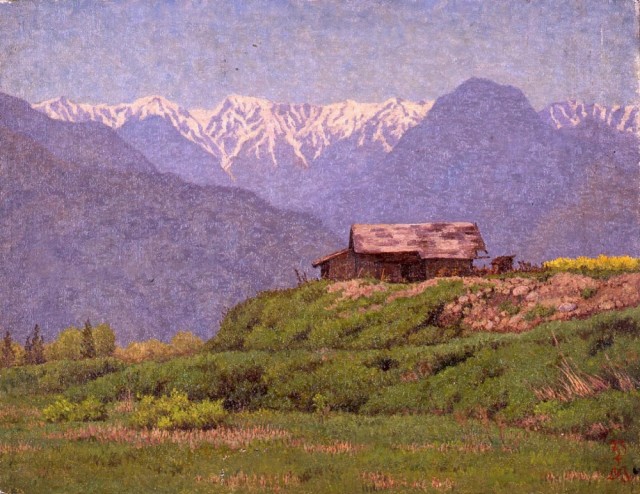

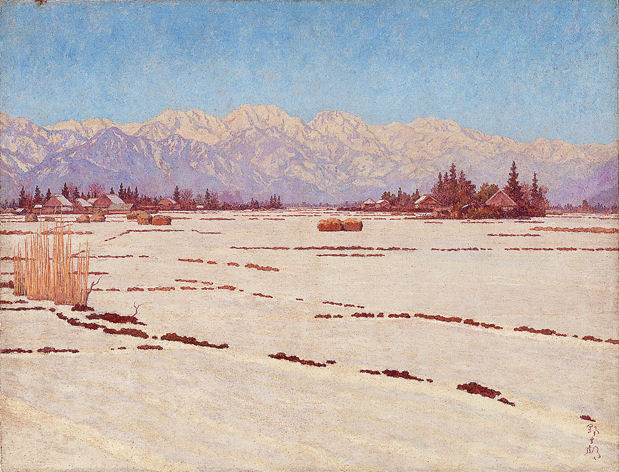

《初夏の野路》1955年頃、当館蔵

3月25日(土)より福岡県立美術館4階展示室では、「生誕120年 中村琢二 瑞々しき画布の輝き」を開催しております。(~6月18日まで)

詳細はこちら→http://fukuoka-kenbi.jp/exhibition/2017/kenbi8386.html

その展覧会の出品作品のひとつに、髙島野十郎の「初夏の野路」があり、髙島野十郎特設コーナーに展示している5点の作品(http://fukuoka-kenbi.jp/reading/yajyuro/kenbi8662.html)にあわせ、合計12点の作品を当館でご覧いただくことができます。

「初夏の野路」は、雪の残る山並みを遠景に、新緑の芽吹く初夏の野路が描かれた作品です。清々しさと湿り気を含んだ初夏ならではの独特の空気感を見事に表現している本作ですが、瑞々しい色彩と柔らかな筆遣いで身の回りの風景を描いた中村琢二の作品とぜひ見比べてみて下さい。

野十郎特設コーナー 春の展示替えをいたしました

2017年3月24日(金)

ご好評頂いている野十郎の自画像とあわせて、春をテーマにした作品を展示いたしております。

野十郎特設コーナー 展示作5点

・《境内の桜》1955年

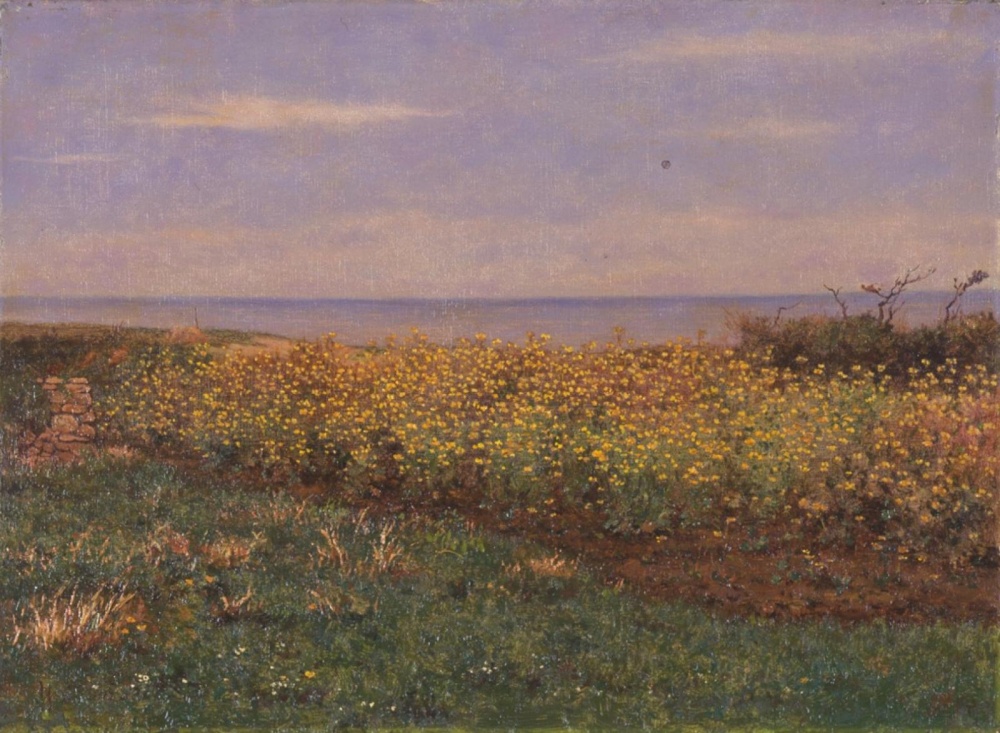

・《花畑》制作年不詳

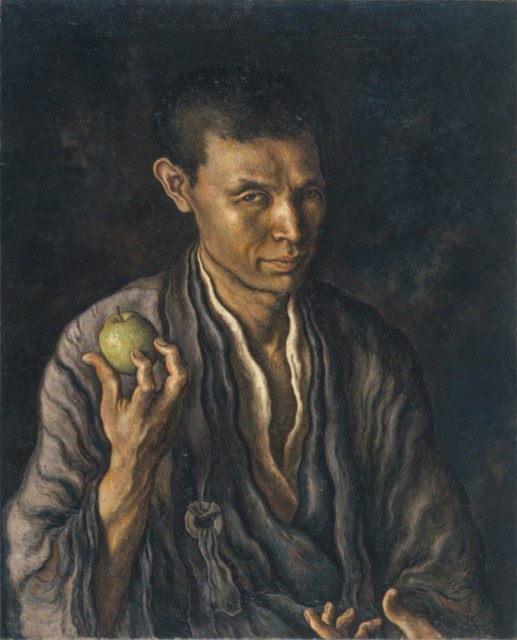

・《りんごを手にした自画像》大正12年

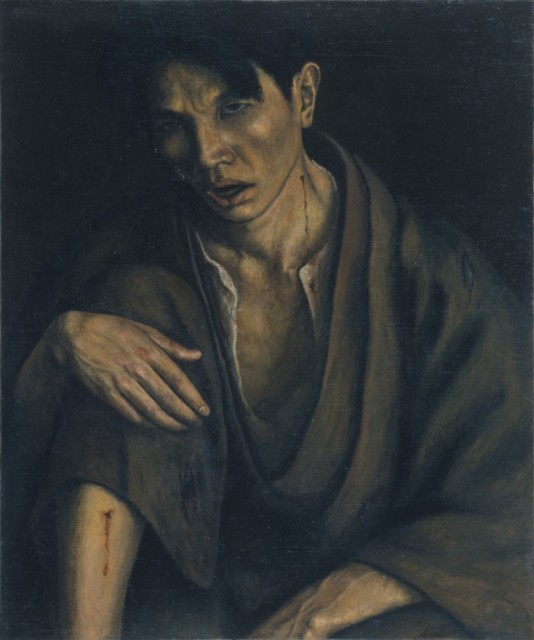

・《傷を負った自画像》大正3年頃

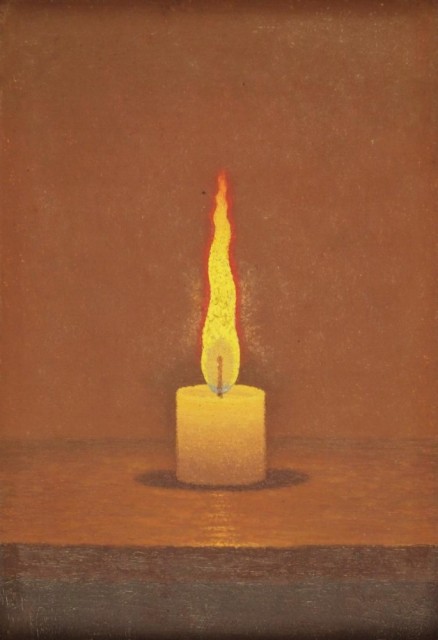

・《蝋燭》制作年不詳

《境内の桜》

《花畑》

野十郎特設コーナーに自画像を展示しております

2017年2月1日(水)

2月より野十郎特設コーナーで自画像を2点展示いたしております。4階展示室「写真家 片山攝三 肖像写真の軌跡」展(2/4~3/20)の片山攝三撮影の野十郎の肖像写真とあわせてお楽しみください。野十郎は自分をどのように見つめ、表現しようとしたのか、写真家片山攝三は野十郎の姿に何を見出したのか。肖像写真と自画像を見比べながら、ぜひ野十郎の新しい一面を発見してください。

*髙島野十郎特設コーナー【5点】

「りんごを手にした自画像」

「傷を負った自画像」

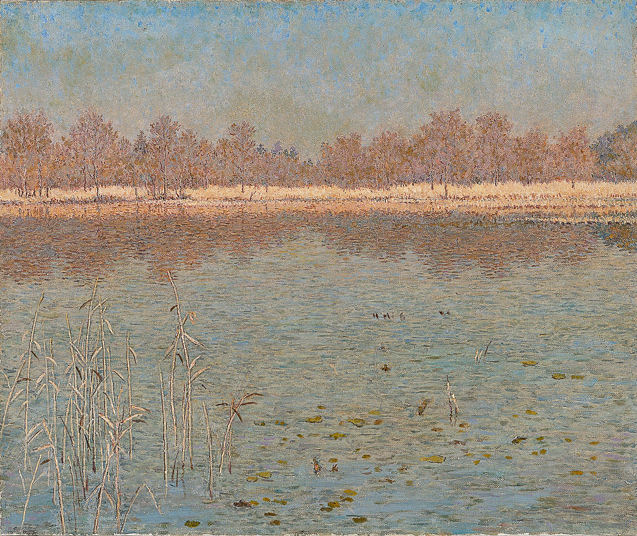

「石神井池」

現在展示中の髙島野十郎作品(コレクション展+野十郎特設コーナー)

2016年11月18日(金)

11月19日(土)より、コレクション展II「山喜多二郎太と高木秋子」がオープンしました。それにあわせて、高島野十郎特設コーナーの展示替えをいたしました。現在は、コレクション展内で4点、特設コーナーで5点、合計9点の野十郎作品をご覧いただくことができます。ぜひお出かけください!

*コレクション展Ⅱ「山喜多二郎太と高木秋子」展会場内【4点】

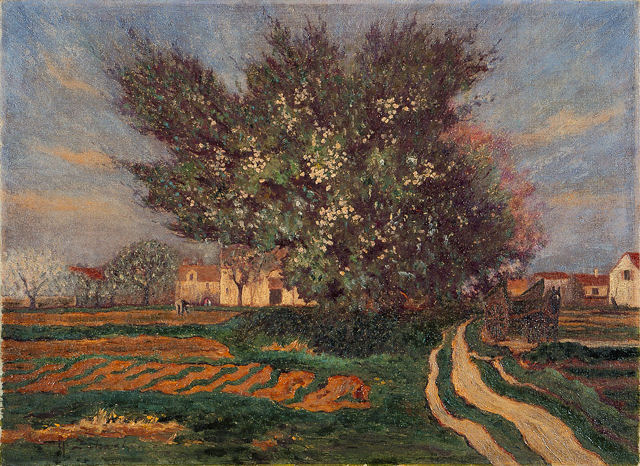

・《パリ郊外》昭和5-8年, 個人寄託

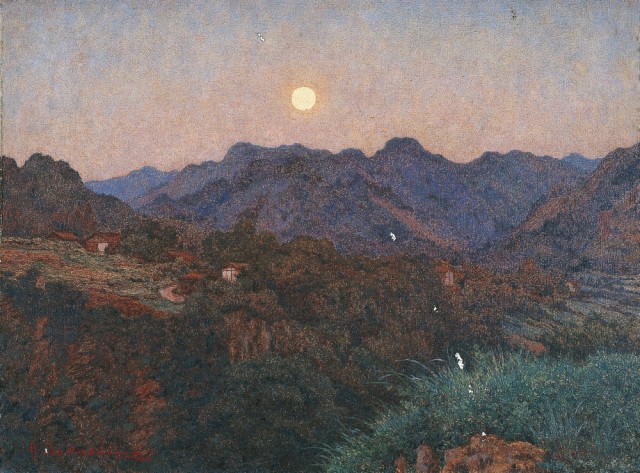

・《山の夕月》昭和15年

・《洋梨とブドウ》 昭和16年

・《こぶしとリンゴ》昭和41年頃

*髙島野十郎特設コーナー【5点】

「九大百年展」でも髙島野十郎作品を展示しています!

2016年10月18日(火)

現在、福岡県立美術館4階展示室では「九大百年 美術をめぐる物語」展を開催しております。(~11月13日まで)

http://fukuoka-kenbi.jp/

その展覧会の出品作品のひとつに、髙島野十郎の「梨の花」があり、髙島野十郎特設コーナーに展示している5点の作品(http://fukuoka-kenbi.jp/reading/yajyuro/kenbi7878.html)にあわせ、合計6点の作品を当館でご覧いただくことができます。

「梨の花」は、野十郎が昭和5年から8年までの間、ヨーロッパへ留学していた頃に制作された作品です。純白の花が咲く梨の木を中心にとらえ、天にむかって放射状に広がるような画面構成がとられていますが、うねりながら立ちのぼるような曲線や色調にはゴッホの影響を見てとることもできるでしょう。本作は、帰国後まもなくの昭和10年2月に、博多中洲の生田菓子舗で開催された「髙島野十郎滞欧作品油絵個人展覧会」に出品されており、同展の案内状には、九州帝国大学医学部教授の中山森彦や小野寺直助ら、美術を愛好していた九大関係者も名を連ねています。そしてその後、野十郎の親族から、九州大学附属病院の関連施設に寄贈されたという来歴を持つ、九大とゆかりの深い作品です。

「九大百年 美術をめぐる物語展」では、明治44年に福岡の地に開学した九州帝国大学がひとつの文化的磁場となって、福岡の地域文化を振興したということを、九大とゆかりの深い美術作品を通して振り返る試みです。ぜひ、展覧会場で、髙島野十郎「梨の花」をはじめ、たくさんのすぐれた作品を味わってみてください。(高山)